央视网消息:今年是“五四运动”100周年、也是新中国70周年华诞,光阴的故事里,一代代青年人,把自己的青春年华刻在了国家发展的年轮中。“一代人有一代人的使命”,从“外争国权,内惩国贼”到“向荒原进军”,从“团结起来,振兴中华”,到“建功新时代”,一辈辈青年人用热血与汗水,汇成了青春的印记。今天起,本台将推出系列报道《青春的印记》,透过一张张老照片、一则则青春留言,带大家走进几代人激情燃烧的青春岁月。

1949年新中国成立,面对严峻的国内外形势,积贫积弱的新中国百废待兴。五六十年代,一批知识青年向科学进发,自力更生、艰苦奋斗,以知识报国,投身实现祖国富强、民族复兴的伟大征程。

北航首张全家福:未来的红色工程师

这是北京航空航天大学的第一张“全家福”。

新中国成立伊始,工业基础薄弱,甚至连一台拖拉机都造不出来。1952年,全国以“培养工业建设人才和师资为重点”,进行院系大调整。新中国第一所航空航天科技大学成立,一群怀揣着保家卫国、强国强军梦想的年轻人汇聚在了一起,当年19岁的戚发轫就是其中之一。

艰苦求学历经战火一心报国

和很多同学一样,这样的志愿选择,源于戚发轫年少时期,战争炮火蔓延的记忆。

进校之初,由于学校是一边建设,一边同步招生,学习条件颇为艰苦。没有宿舍的时候,大家就住简易楼;没有教室,四面漏风的工棚也能上课;路灯下读书,田野上试验,甚至没有课本,讲义都是一课一发。

异国求学肩负使命

同样是北航第一届学生,但王永志并没有出现在这张珍贵的毕业照里。他被选派去了苏联莫斯科航空学院学习飞机设计,在那里留下了他的青春印记。

这张照片,是1957年毛主席访问苏联,接见留苏学生时拍摄的,当时他就在现场。

国家需要转专业设计火箭成骨干

1956年,党中央作出重大决策,中国要研制两弹,根据国家需要,王永志转换专业,改学火箭导弹设计。1961年,他以毕业设计满分5分的成绩毕业回国,这时我国正在研制完全自主设计的东风二号导弹,他成为骨干之一。

依靠自己勇于尝试

依靠自己,勇于尝试。1964年,经过改进后的东风二号即将再次发射时,由于天气太热,推进剂因温度升高而膨胀,造成射程变小,进不了预定的弹着区。大家考虑是不是多加一点推进剂,而王永志却提出了完全不同的解决方案。

两弹一星精神是最深刻烙印

王永志

戚发轫

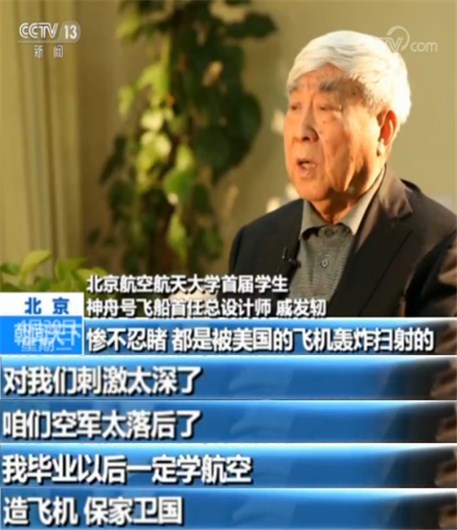

此后,王永志一步步成为我国载人航天工程的首位总设计师,戚发轫主持了多种卫星型号的研制,并担任神舟号飞船的总设计师,共同为中国人进入太空立下了汗马功劳。在他们看来,“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于攀登”的两弹一星精神,是那一代青年最深刻的烙印。

扎实干活把学习搞好就是爱国

这是今年4月25日,戚发轫在湖南大学做的题为《铭记历史传承精神——中国航天和航天精神》报告中的一段讲话,在报告中他也寄语青年,铭记历史,创新实干。

当代青年要有梦想有信念

从韶华到耄耋,秉承着自力更生、艰苦奋斗,一代北航学子成长为新中国的空天精英。王永志、戚发轫等6人被评为院士。而更多的人也都投身祖国国防建设、科研教学,为新中国航空航天事业做出了不可磨灭的贡献。

(责任编辑:陈冬梅)