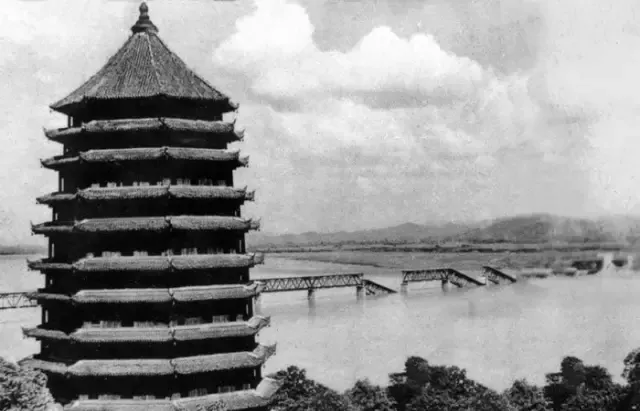

滔滔钱塘江上,矗立着多座大桥,最早一座是钱塘江大桥。该桥为双层结构,上层汽车川流不息,下层火车呼啸而过。

此桥建于1937年,毁于战火,1948年修复,至今没有进行过技术上的大修,实现了“炸药不放对位置都炸不掉”的豪言。

它的设计者,就是被誉为“中国现代桥梁之父”的茅以升。

2019年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的通知》,《通知》提出评选表彰“新中国最美奋斗者”。

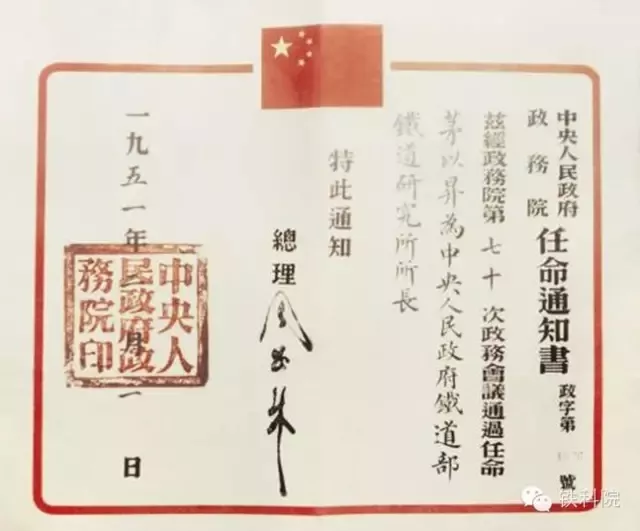

9月25日,“最美奋斗者”表彰大会在北京举行,茅以升被授予“最美奋斗者”称号。近日,人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体对他的事迹进行了专题报道。

人民日报、人民网对茅以升事迹的报道

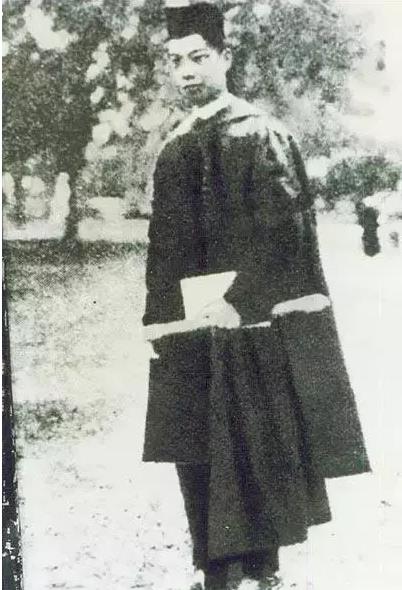

茅以升在美国康奈尔大学留学时,仅用一年就取得硕士学位。在美国卡内基理工学院攻读博士时,挤时间到桥梁公司实习。其博士论文《框架结构的次应力》中的创见,被称为“茅氏定律”。

1920年,茅以升回到祖国,在天津北洋大学(今天津大学)执教……之后于1933年3月开始主持建造钱塘江桥。

钱塘江地理环境复杂,杭州有句歇后语,“钱塘江造桥——办不到”。这里江涛汹涌,每月都有大潮水。遇到狂风、暴雨、大潮“三碰头”时,狂风巨浪,极为凶险。

茅以升与钱塘江大桥总工程师在建桥工地上

工程之难难以想象:江底淤泥又滑又厚,木桩一打就裂;600吨重的沉箱一入激流,犹如脱缰野马乱窜;日军飞机也空袭不断。茅以升毫不退缩。他说:“钱塘江大桥的成败,不是我一个人的事,而是能不能为中华民族争气的大事!”

1937年9月26日清晨4时,一列火车从大桥上隆隆驶过,两岸一片沸腾。这是中国第一座自行设计和建造的双层铁路、公路两用桥,打破了外国桥梁专家“中国人无法在钱塘江上建桥”的谬论。

炸掉后的钱塘江大桥

通车不久,茅以升接到命令:炸掉大桥,不让日军占用!茅以升心如刀割般地执行了命令。

抗战胜利后,他带着精心保护的14箱资料回到杭州,克服重重困难,终于将钱塘江大桥修复完成。

新中国成立后,茅以升又参与修建武汉长江大桥。如今,武汉长江大桥虽已超过设计时限,仍然能正常通车,安全无恙。

茅以升重回钱塘江大桥

茅以升晚年仍坚持学习和写作,由于视力差,家人为他用纸板做成条框,罩在稿纸上书写,以免串行。

晚年回顾一生,茅以升说:“人生之路崎岖多于平坦,忽似深谷,忽似洪涛,好在有桥梁可以渡过,桥梁的名字叫什么呢?叫‘奋斗’!”

1987年10月12日,时已91岁的茅以升加入中国共产党,实现了终生的夙愿(前右二为茅以升)。

1989年11月12日,茅以升在北京病逝,终年94岁。