创新是书法创作的生命。没有创新,书法便不能发展。然而书法如何创新,却又是众说纷纭的话题。当代书坛不断涌动的书法浪潮,诸如“墨海弄潮”、“《书谱》传统”、“尺牍小品”、“广西现象”、“民间书风”,乃至近年的“流行书风”,算不算创新?虽说仁者见仁,智者见智,但有一个前提是必须遵守的。即,如能实现古典传统的当代转换,那就会是成功的创新;如若不是,任凭你是坚硬的传统派,也是落伍之作;即使是最抢眼的现代派之书也是废书。

一、转换亦是传统

古典传统是累积而成的。魏晋之传统,即是先秦之时尚,明清之时尚亦今人眼中的传统。钟繇古质,到王右军手中成今妍,这就是一种转换,转换出创新。“二王”之法,到杨凝式那里,已成故旧,杨凝式注入了潇散、疏朗,果见新貌。唐人不袭二王旧路,变其体骨,严其间架法度,书法似已极致,然宋人精其笔意,山谷以欹侧破坏端正,以长枪大戟替代婉丽多姿,奇崛奥峭,竟成新宠。至明代,王觉斯跳掷飞腾,笔狠势奇,别开新境。帖学衰微,碑学新起,以碑融帖,又出大家。这就是发展的书法史。书风变更的动力多种多样,其中有一条是共同的,这就是每个朝代的书家都对传统加以改造,对现成的笔墨语言进行转换。

近二十余的书坛,浪潮迭起,流派纷呈,然都好景不长。“墨海弄潮”的弄潮儿,长幅大轴,汉碑墓志的衣袍没几时无人问津;“广西现象”的古色古香,曾几何时香消色褪,成为明日黄花;学院派书法,既有纲领、学术立场,亦有创作的“主题形式”和模式,然而谁买帐?被人讥为“类似设计的游戏,或制作‘谜语’”;流行“丑书”的高手们,在书法中移植了西方的块面与空间分割的技巧,制造出刺激的视觉形式,其高者,尚留笔墨意蕴,其低者,却制作了一堆垃圾。凡此种种,实际上都患有一个相同的病因,即没有对古典传统实行当代的转换。以传统技法为师者,匍匐在传统脚下,一直是传统面目,或米书,或汉隶,看不到今意;废弃传统的现代派,其笔墨因失去传统技法的支撑,变得怯弱与苍白,二者都今古相悖,不能出古通今。

何为古典传统的当代转换?就是将古代的笔墨传统、精神传统,转化为当代创作的养料,成为一种新的笔墨语言形式,体现当代人的审美情趣和境界。故转换不是承袭传统,迷恋古人笔法,而是以新的观念创造一种新的笔墨语言;转换也不是移植,以西方人的表现技巧,以传统的笔法来表现当代人的审美情趣,这是误植。西方的技术观念、形式观念不是不好,只有转换成自己的语言,才会是一种真正的创新。

证之于书法史,凡每个朝代有创新精神的书家必定对他之前的书法传统进行了转换,他创造的形式(包括笔墨技法)又成为后人的传统。故“转换”,实际上也是创新的传统。不明白此,一切当代的创新都无法实现。

二、实现古典传统当代转换的几个条件

书法的古典传统具有强大的生命力,它是当代书家取之不尽的源泉,只要深挖,它总能提供源源不断的鲜活的养料;然而同时它又有巨大的惰性和束缚力,一旦沉浸其间不自拔,又会将你的创造力消耗殆尽。古典传统的当代转换之所以困难,就在于转换总是以个体的形式进行,而个体在传统面前总显得渺小孤单;而且转换既要长期的实践,又需要心悟,内心的体验是主要的。故当代浮躁的书法家选择的都是外部切入的态度,玩弄几个形式上的花样便美其名曰创新。古典传统的转换需具备如下几个条件:

(1)对传统的透彻理解。需要有足够的知识准备,具备书法演变的各种知识,包括笔墨技法、形式观以及相关艺术史(如绘画史等)的知识;精神观念的准备,即平时所说的观念更新、转换。有了中西方艺术史方面的足够知识,就能对书法的传统有全面的观照,就会以一种新的观念看待传统。崇拜传统者,死于传统;超越传统者,创造传统。而昧于传统者,所谓创新终不能成正果。

(2)要有形式的敏感性,具有穿透力和辨别力,尤其是对新出土的各种书迹,要看到它们对形式创新的意义,从而找到传统转换的鲜活养料。甲骨、汉简、敦煌写经、残纸帛书,都是本世纪初才开始被发现的,古代的书家们也都未见到。晚清的有眼光的书家走碑帖兼容的创作之路,就是看到了这种契机。近年出土的战国楚竹简先秦竹简,都是传统转换的鲜活养料,如果没有或缺乏形式敏感,也就无从下手实现转换。

(3)整理经验的能力及赋形能力。对传统的深刻理解,是对笔法经验的积累,转益多师,是广泛吸收,而转换则是对各种书写经验的另一番改造,是将自己的心灵感受赋形的能力。整理中,有取舍,有选择,赋形中有创造有出新。故对传统毫无经验积累的人是谈不上创造的,而缺少赋形欲望和能力的人则不具备转换创新的能力。

(4)悟性及整合能力。转换需要心智,这种智慧不是科学的智力,也不是理性的智力,如能按照某一笔法写出一根线条,而是一种悟性,不能言说的特殊的整合力。有悟性的书家,在不经意中,整合各种书写经验,以个人独特的方式言说。整合能力也是书家自己笔墨语言的运用能力,是审美经验的迹化。

三、当代书家传统转换的几种方式

当代书家是富有创造性的群体,他们从各个方向切入,根据个人的特点进行古典传统的当代转换,有比较成功的,也有相对失败的。以之为例,或许对当代书家有启迪。

(1)以学识转换传统之书家,以穆棣为例。

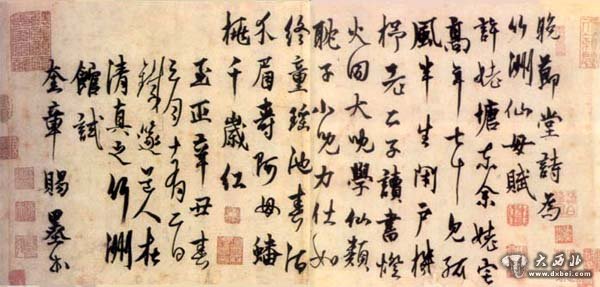

传统的转换以对传统的深刻理解为前提,故相当多的筑基传统的书家,转换传统的力量就是源于其深厚的传统。穆棣是1986年二届中青展一等奖获得者,获奖作品即传统小楷。1986年他的小楷功力很深,点画精致,风神潇洒。但传统面目为多。此后20余年,他同时致力于考鉴,对书法史上的众多名迹,如《韭花帖》《快雪时晴帖》《伯远帖》《怀素白叙帖》《出师颂》等均有出色考证,因之加深了对笔法的理解。他上溯篆隶,求其质朴气厚,又以新出土简帛书笔入之以求活泼灵动,还从写经书法中汲取养分。故其小楷内蕴更加古朴高雅,用笔也更加虚灵自由。尤其是章草笔的渗入,端雅中又杂以力量,别具一格,这是当代书家审美观的展示。这表明,一个书家有了丰富深厚的学识,他就能在传统的基础上出新,找到自己笔墨语言的表达方式。穆棣的大草,风神洒脱,又点画精微,具有极强的整合独创性。刘正成在《当代书法篆刻获奖者作品点评》一书中评其《李白诗草书卷》说:“此卷点画如祝允明,开合有致;气度如文征明,从容理性。故此卷非以气势胜,而宜慢慢品味,其韵乃出。”大草而又讲究从容理性,正是学者型书家的当代特征。穆棣的点画斩截精微,做到笔无虚发、妄发,劲疾的运动之中,能速不速,深悟淹留之道。大草书能留得住笔,细节处精神完满,这是其特点,也是优点。这是几十年精于用笔的结果。康有为曾说:“北碑盛行,帖学渐废,草书则既灭绝。”看来这个结论对帖学草书的当代转换的估计不足。穆棣的草书让帖学再放异彩,说明传统的当代转换其空间是很大的,英雄大有用武之地。

需要指出的是以学识融化传统是一个长期的过程,需要有耐得寂寞的心境和勤学苦练的功夫。近代的一些名家如沈曾植学养深厚,走碑帖相融的道路,探索时日非短。复旦教授王遽常一生致力于章草,晚年才成自家风格。这告诉我们,急功近利,以求速誉者,不会有什么名堂的。

(2)以个性喜好切入,转换传统。以刘彦湖为例。书法传统十分广,十分富,漫学无边,转换难以入门。因之找到切入口十分重要。当代书家刘彦湖的篆书别具一格,有个人面目,这是他以个人的审美爱好转换了古代传统。薛永年说他是从书法传统的内部去进行突破。他学篆书,用《袁安袁敞碑》来筑基,从这一点钻进去,是有独特见解的。《袁安碑》《袁敞碑》都是东汉的篆书,并不古。结体不像小篆的瘦劲,形貌宽博,线条细且劲,也不类古篆的厚朴。或许正因为这种审美外观激发了刘彦湖的兴趣,作为将其入传统的切入点。这说明刘彦湖有极好的形式敏感,一下子找到了转换的切入点。故他的篆书,线条很细,挺劲有力,这完全是从《袁安袁敞碑》来。但他对传统篆书又作了大胆的改造与转换,一是他打破书体的观念,把其他书体的营养吸收到他的篆书里来,故他的篆书有草书的笔意,还有隶书、正书的笔意。有的横画波势上挑,有的转折则全是楷书笔法,这样大胆的杂糅,这使他篆书的线条形态多样而丰富。另外,诚如薛永年说的,他的篆书用新的角度发扬计白当黑,对空间分割的认识是崭新的。他写的一个字里边,黑白的分割也是别出心裁的。例如,他有一幅“淡箸、竹边”篆对,上联的“轻”字,左旁“车”字横画极细,而中间的“圈”特粗黑,对比鲜明,形式上很新颖;“水”字的中间一笔,起笔浓重如蝌蚪,真是意趣横生。这样的用笔结体,可以说是前无古人,后无来者的。刘彦湖篆书的用笔,完全打破了传统中锋用笔的套路,有碑笔,也有侧笔,很少绞转。布势上,多装饰性的美,注重细节形态的精微。如边角上的装饰性圆点,圆形偏旁杂三角形以求阴阳的平衡等等。都能看出他书写中理性的机智。他和穆棣不一样的地方,是他作为一个埃及学博士,以他的治学的严谨进行创作,他的篆书创作中,有很多的画意,线与点,线与块面,都得到有机的统一。故他对古代传统的转换很彻底,很当代,他的线条形态与组合完全是当代学人个性化的审美趣味。刘彦湖的篆书个性标识鲜明,无人可以仿冒。

(3)在整合中实现转换。以朱培尔为例。

艺术的创造实际是对各种艺术元素的综合。技法、形式构成、意象之间的联合、分离等等,传统积存于书家的头脑,成为种种散置的残片,外来的、当代的各种艺术形象也会奔赴笔底,故创作实际上是一种艺术的综合。所谓的传统当代转换,就是一种无意识的整合。故转换需要悟性,需要主体具有穿透力、辨别力和整合力。整合不是各种元素的相加,是融化、贯通,是你中有我,我中有你,古今合一,适我而新。所以,对古代传统的转换需智慧,瞬间直入如来地。这种人身上常有天赋,不学而会。这方面可以朱培尔为例。

朱培尔擅治印,深入传统极深,遍临各家,刻印万方以上。可以说已积累了众多的刻印经验,掌握了表达需要的各种形式语言。然而,他的印即不属浙派、皖派的某一家,亦不像当代流派印高手的任何一家。例如他的刀法,熔齐白石的爽利、来楚生的破碎,乃至古玺汉印的拙朴、墓志造像的天真为一炉,加上自己的提炼和创新,以自己的面目出之。即是说,他的熔铸传统是彻底的,已完全没有模仿的痕迹,全是自己个性的流露。这就是朱培尔的悟性。整合传统是“悟”,而不是凑合。所以,朱培尔的形式语言是独特的。他的朱文印,以碎为特征,这种破碎有动态的生成感和摧毁感,是以刀破石的强烈运动的凝固。由于“碎”,明线暗线的分界线消失,红白的分野出现了交互转化,使虚实的反差呈现戏剧性的对抗与消长,故其印有极大的新鲜感、鲜活感。石开评朱培尔的印说“朱培尔在印章的刀法上有上佳的表现,大胆、简约、雄肆,将粗犷的风格推到了极点。可贵的是,在看似粗犷的刀痕下,仍不失精致和天趣的表达。”粗犷和精致、天趣得到完美的统一,这就是整合传统的魅力。整合产生新质,故不属于某一家。朱培尔的印风个性鲜明,他与刘彦湖、穆棣不一样的地方,他纯粹是一个抒情型的印家、书家。他自己也说,他的印都是在半醉状态下产生的:“放刀即进入状态,似乎心的闸门一下子打开,思绪争先恐后地涌出,走刀如流,重而轻,深而浅,粗细与燥润协作的贴切,仿佛在促膝谈心,倾怀如诉,而产生的视觉形象,又可谓穷变态于刀端,合情调于石上。” 传统在刀下熔化成自己的倾诉,情驰神纵,心恬意适,刀如神助,个性毕现。故整合需要天赋。这天赋如朱培尔说的:“包容了无数次技巧与方法的锤炼,也包容了平时所有学养的积累,当然也包容了艺术家天才气质的显现。”可惜这样的艺术家并不是很多。

整合虽说在很多情况下带有不自觉的成分,但只要你入传统深,经过自己的融合,自然会化成自己的东西。关键是领悟的程度。当代青年书家以碑入帖较为成功者,如文永生,其笔墨语言亦有相当的整合力。文永生的笔墨语言,主要特色便是生、拙。拙自碑来。“生”却是从近人徐生翁来。刘正成评其书曰:“用徐生翁改造谢无量,是近年来文永生先生的变革之法。谢无量虽多以中锋行笔,但又出锋取势,朴中见秀;徐生翁虽以中锋为体,枯毫不露痕迹。文氏将二者折衷互用,既去谢无量的妩媚,又去徐生翁的古怪生硬。” 可谓知言。当然,他书法中的碑味是不容置疑的,这说明文永生将很多人的东西经过自己的选择整合出自己的风格,也是成功一例。

(4)传统转换的误区。

八十年代后期,在西方现代文化思潮的影响下,“现代书法”蓬勃兴起。1985年“现代书法展”后,各种现代书法流派粉墨登场,大多打着创新的旗号。虽不乏真诚的探索者、实验者,但少成功者,其原因就在于他们中的一些人对传统的转换存在认识上的误区,故造成创作上的盲区。

例如一些书家取消汉字,拆解汉字进行重组,彻底打破汉字结构,走向抽象主义。再如学院派的一些书家热衷于技术至上的视觉拼盘,将不同的视觉元素夸张、变形、装配,以求得形式的效果。与此类似的还有以西方美术中的块面、色彩等形式构成移植至书法,造成一种书法美术化的倾向。此外,有运用中国画水墨和色彩的表现方法作的“书法性的画”、书法的装置艺术、甚至所谓的“行为书法”等等,花样繁多,不一而足。实际上都是抛弃传统的“伪现代”的“创新”.

为了说明问题,不妨分析一下“书法画”--《从无序走向有序》。关于这幅作品,作者有个“解题”,说:“……本作品旨在提出书法线条有序性的重要性,并以现代艺术的无序来对比这种有序的美学价值,从而提出书法的‘高级魅力'.为了表明这种批评指向,又力避一般观众对字义不必要的误解和猜索,故在’汉字部分‘采用了其实并非汉字的’符号‘造型,以凸现和纯化作为主题的’有序‘特征,并置于画面正中,而以抽象画的’无序‘线条作为背景。”

这个解题是符合学院派书派的“技术品味”、“形式基点”、“主题要求”构想的,它既有预设的观念在,亦有预设的手段在,也有设计的技术在。手段并不高明,非汉字的符号造型不过是徐冰《今世析》的翻板。它的观念灌注是生硬的、勉强的,要不是自己点明,旁人难以知晓。作为技术支撑的有序线条,因脱离了汉字的字形基础,就显得瘠薄无味。即使从线条的质量看,露锋用笔,颇多圭角;交搭单调,殊少意味。由于没有语义寄托的线条是难以激发观者想象的,这些线条只是一堆无序的线条,反而不能说明这幅作品的观念。它不是一件书法作品,书法的“高级”魅力根本无法体现。严格来说,是一件失败之作。

由于“学院派”书法创作的面目很多,效果不能一概而论。也有一些稍好的作品,如宫秀芬《丧乱?魏晋情结之一》,是三幅不同书法作品的拼接,还有色彩的对比衬托,并有红斜三角象征。手段使用上尚有现代气息,也未丢掉书法形态这个根本。但即使是这样的作品,它的现代转换也只是表层的,因为书法的根本要素:笔法、章法等的融会贯通还是欠缺的,尤其是作品的人文底蕴不足。做这种破碎的拼凑能否有预期的效果还是一个疑问。

西方美术的形式构成也好,后现代艺术的“消解”“解构”也好,如果将这些外来艺术不经改造地直接移植到书法中来,只能是以西代中,以洋代“书”,导致书法的变味、变质。西方马克思主义理论家说过这样一段话:

“从历史的延续性看,任何现代性都不可能与传统割断,因为现代的人仍然是传统的人之意义上的变形,现代的思想仍然是传统的思想在时间上的位移。变形与位移会造成现代与传统的差异,但变形与位移也必须保留着传统的某些精髓。”

创新与传统之间有着不可割舍的联系,传统之所以不能抛弃就是因为它是创新的基础、营养、依据;抛弃传统即意味着抛弃千百年来积淀的人文底蕴。而创新意味着现代审美意识的觉醒,现代人主体性的张扬,意味着新形式的获得。故对传统的转换需要知识、经验、悟性。为什么刘彦湖去选择《袁安袁敞碑》,这就是眼光,就找到了入口。在一些人眼中,传统往往是陈旧又丧失生命力的废物。朱培尔对篆刻传统红白关系的创新运用,就非常符合现代视觉图底关系的理论。这也是悟性。相反,搞现代书法的一些人,因未好好完成转换,放弃了笔墨功夫的深化、固化,弱化了学养和人格的修养,因此,缺少现代意义上的形式美支撑。上面所说的宫秀芬的《丧乱》作品,“丧乱”两侧赭底的淡墨书法,其用笔、墨法就缺少形式上的意义与魅力。功夫不到家,观念再好,也还是成不了作品。

传统的内容太多,太丰富,只是许多人未去打垦,便说传统死了,要抛弃,这实是无知。传统的许多领域还是未开垦的处女地,例如近年出土的楚简,书风何其浪漫多姿,又有几人能化为己有。故古典传统的当代转换实在势在必行,不转换不行。上海的卢辅圣以古隶书写滕王阁序,以简帛书书千文还很有味道,只是因袭简帛书的成分多一点,如若深入开发,还不知能有多少精彩的作品问世。

当代的青年书家学养浅,得传统少,而又多邀名速誉之念,大多走以西方艺术移植书法的省力之路求变,少了传统的转换这个环节,总是底气不足,总是怪而无韵。故一切真想在书法上有所成就者,还是要认真实现古典传统的当代转换。

据微信寻味斋三火书法篆刻工作室