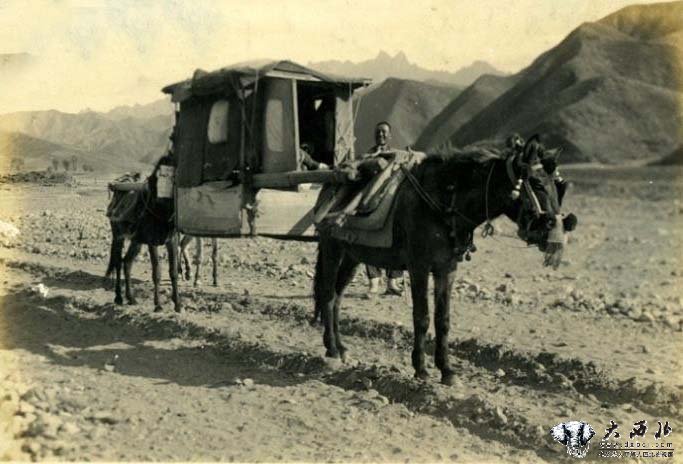

骡驮轿(资料图)

驮轿,俗名“架窝子”,是过去兰州地区一种十分独特的载人工具,民国时期的不少游记文章中,都有过兰州驮轿的记述。

1919年,前清举人、南京国学专修馆教习程先甲,应甘肃督军张广建之聘来兰,自北京乘骡车到包头,复乘船溯黄河上至银川,再乘“山兜”到兰州。程在其《游陇丛记》中作注:“以芦席制成软轿,以二骡舁之,谓之山兜”.“山兜”就是驮轿。

1927年,甘肃省教育厅长马鹤天赴青海考察,著有《西北考察记·青海篇》,其中写道,马鹤天一行雇乘架窝子,自兰州取道红古去西宁。他见到架窝子很新鲜,即详介其结构:“架窝者,系用两木杆,上搭席棚,下结绳络,内装物件,再铺以褥被,可坐可卧。木杆两端,有横杆,两骡前后架之,为西北最舒适行具。”

可见驮轿的构造,系用两根长椽为辕,中部镶横木,作为轿底框架。在横木之间的辕上,等距离镶三根煣为半圆形的木棍,作为支架,上箍席子,使前部出檐遮阳,外蒙毡或布,形成穹窿形轿子。轿后用席封闭,轿前挂棉布门帘,以便上下。轿底框架上,用粗绳编成“牛眼窝”(菱形)状的网兜,下垂似窝;再将粗布单铺在网兜上,以隔尘土;然后将行李、什物一一放入,使与辕平;最后在行李上再铺毡褥,供人坐卧,驮轿可乘四人,一边两人,以求平衡。两名脚户,均在轿左,一前一后,步行控驭。前面的技艺较高,指挥方向,断后的小心照应,拐弯处相互配合好最为紧要。骡子经脚户调教,十分听话,能够平稳驮轿,安全通过独木桥。

乘客可坐可卧,甚为舒适。炎夏,开启轿后席毡,搭起门帘,前后通风,可避暑热。严冬,乘客围以棉被,怀抱铜手炉,内燃青海大通无烟炭,火力耐久,温暖如春。瓷茶壶里冲沏热茯茶,裹以棉罩,再装入竹篓内,既保温又解渴。

由此可见,驮轿可谓昔日兰州人出行的“小轿车”,是有钱人的代步工具,穷人是无缘享受的。新中国成立以后,随着汽车的广泛使用特别是私家小轿车的逐渐普及,驮轿早已绝迹。

据《兰州民俗风物》