大西北网讯 甘肃自古以来便是丝绸之路的交通要道。古丝绸之路架起了东西方文化交流的桥梁,被誉为“人类历史上最伟大的文化与精神之路”。从古代中国出发,南接印度次大陆,向西穿过中亚、西亚地区,直通遥远的罗马帝国。丝绸之路并不只是贸易之路,各国间除了商人和货物的来往流通外,丝绸之路更重要的贡献在于人才、思想、宗教和技术的交流。

包括与建筑、城市规划有关的交流,也随着丝绸之路传入中国。这些交流元素至今仍以各种方式影响着城市的空间布局和居民生活。沿丝绸之路甘肃段,我们随处可见这类历史与文化遗迹。莫高窟、嘉峪关段古长城、敦煌玉门关等历史文化遗迹以其对全人类无可比拟的文化价值而闻名世界。除此之外还有很多国家级、省级的历史文化遗迹。在两千多年间,丝绸之路作为东西方文化进行对话、交流、融合的桥梁,促进了人类文明的进一步发展。我们世代相传的非物质文化遗产见证了这一交流、融合,如传统、信仰、民间习俗、饮食、宗教等。

薪火相传 古韵流芳 非遗保护揭开新篇章

甘肃的传统文化和民间艺术,以其顽强的生命力和艺术性,历经数代传承人和保护者的实践,在地方群众生活中生根发芽,在陇原大地上结出一朵朵文化之花。非物质文化遗产,是一个地方民间历史的活态表现,记录着这片土地千百年来民间生活的精神文化气质,并延续至今而不衰绝。如何更好的传承和发扬这种文化自信,是甘肃省非遗文化保护传承的重大课题。

2015年,甘肃省立法规定政府应设非遗保护专项资金,县级以上人民政府应当将非遗保护、保存工作纳入国民经济和社会发展规划,并将保护经费列入本级人民政府财政预算。针对甘肃非遗保护中存在的生存环境日渐恶化、保护力度不能适应客观需要、保护机构不健全等现实问题,条例明确了政府保护非遗的责任,强化了非遗传承与传播的要求,突出了对非遗的发展性保护。

临夏市回族花儿歌舞表演图。王辉文/摄。

2016年,甘肃省为世界级非遗“花儿”保护立法。甘肃花儿是联合国教科文组织列入保护名录的世界非物质文化遗产,而临夏则是甘肃花儿的发源地和传播地。针对花儿的保护与利用,甘肃省出台《条例》规定,自治州县级以上政府应当设立花儿保护传承专项资金,主要用于花儿的抢救、记录、调查、整理,花儿原始资料、实物的征集、保存,花儿词曲研究、成果和刊物的出版发行等十多个方面的用途。

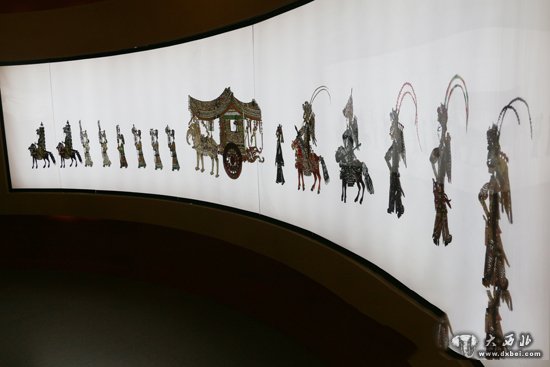

敦煌研究院“梦幻莫高”多维数字节目展演

作为国家历史文化名城,敦煌市始终把文化遗产保护的“祖业”放在经济社会发展的主要位置。敦煌市在非遗保护方面,运用了数字化手段,诠释“非遗”亲和力,展现“非遗”感染力,坚持“内容为王”原则,深入实施文化遗产“历史再现”工程,积极探索敦煌曲子戏、敦煌彩塑、敦煌剪纸等国家级、省级非遗名录项目,与文化旅游产业和文博会深度融合的方式,赋予非遗新的时代内涵,推动非遗的永续传承和合理利用。

陇南康县作为氐羌文化和秦陇文化的交汇地,也在不遗余力的加强非遗保护,防止“人走技失”。近年来,康县坚持“保护为主、抢救第一、合理使用、传承发展”的工作方针,在关注传承人健康的前提下,组织力量用口述历史、原生态记录、制作全程影像的方式,全面保存非遗项目的完整影像资料,复原非遗项目,使一大批珍贵非遗资源得到有效传承,也让很多民间传统技艺焕发生机。手工纸不但作为书法用品和旅游纪念品热销,也成为富有地域文化特色的标识符号。

在非遗保护传承的路上,既要靠政府力量,也离不开个人、协会、研究所、书画社、民间博物馆等这些不可或缺的社会力量。

“非遗”项目活态传承 市场运作反哺乡村

甘肃省是文化大省,这些年来,随着国家对“非遗”的抢救和保护,民间百姓的保护意识也逐渐增强,涌现了诸多普通百姓加入保护传承,他们凭借着对家乡文化的热爱,积极抢救、保护“非遗”。而只有动员广泛的社会力量,“非遗”才能一代代地传承下去。

中篇《兰州太平鼓》。林毅/摄

兰州太平鼓的代表性传承人缪正发说,非物质文化遗产的传承,“要像鱼儿一样活起来,有人做才能传下去”。每年,缪正发最忙的日子是二月二前后和五月初。每年的农历二月二,永登县苦水街村3里长街都被挤得水泄不通,大家翘首盼望苦水当地久负盛名的“龙抬头社火”“今年农历二月二到二月初五,苦水镇至少接待了6万人次外地游客。”说起这些,缪正发脸上有掩不住的骄傲,当地旅游业的兴旺,不光激活了非遗项目的发展,也切切实实地增加了农民的收入,“这6万人每人在苦水花上100元,我们苦水人这三天的收入就是600万人民币。”\

任维华介绍自己的香包作品。宋芳科/摄

今年初,庆阳宁县首届乡村民谣音乐节开幕现场,非物质文化宁县刺绣、香包展示区,络绎不绝的游客被各式精美艳丽的刺绣、香包所吸引。店主任维华熟练地向游客介绍,不时穿插刺绣、香包的历史文化知识,据他介绍,爱人白彩霞也是宁县米桥街上的刺绣、香包巧手,更是国家级工艺美术大师。任维华说他和爱人有自己的公司,主要通过公司加农户模式运营,庆阳农家媳妇大多手巧,农闲时给他们加工刺绣、香包一天平均有40元收入。

具有浓郁乡土气息的庆阳刺绣、香包,是庆阳人生活的一部分,无论是小孩满月,还是婚姻嫁娶,喜庆红火的刺绣、香包都是最好的祝福。不过在宁县刺绣香包经纪人任维华看来,普遍的认知让刺绣香包不再稀罕,如何将刺绣香包推广到全国乃至世界,避免本土“狂欢”,才是庆阳刺绣、香包非物质文化遗产可持续的保护之路。

庆阳宁县香包成双鸳鸯。宋芳科/摄

对于刺绣、香包非物质文化遗产的保护,在任维华看来,没有市场化运作带来持久经济效益,保护亦不可能持续。他们用公司加农户模式,让巧手带来财富每年带来产值100余万元,带动当地900多名农家媳妇加入到制作刺绣、香包的行业中来。

陇上“非遗”世界绽放 注入传承新活力

2016年12月2日,“甘肃文化周”在埃及开罗海耐智小剧场开幕,甘肃数字文物展、甘肃非物质文化遗产展演、中华传统文化讲座、甘肃民族风情文艺演出、文博知识讲座等活动将陆续走进埃及开罗和法尤姆,与非洲民众“亲密接触”。

临夏砖雕龙凤呈祥。宋芳科/摄

“甘肃文化周”非遗展厅展示了甘肃洮砚制作技艺、临夏砖雕、保安族腰刀、黄河水车、兰州清汤牛肉面等甘肃传统技艺、传统美术类项目;庆阳香包绣制、环县道情皮影戏、兰州刻葫芦、唐卡等展示农耕文明与游牧文明交融的非物质文化遗产;裕固族服饰、民歌等张掖文化专题展;南木特藏戏、太平鼓舞、崆峒武术等甘肃传统音乐、曲艺及民俗等。

“祖祖辈辈生活在甘肃这片土地上的民众,在8000年的历史发展过程中,用他们的勤劳与智慧,孕育和创造了绚丽多彩的非物质文化遗产,”甘肃省文化厅公共文化处主任科员刘卫华说,时至今日,它们仍以“口传心授”的方式活态传承于民间,代代相传,构成了甘肃特有的文化魅力,保持了中华民族文化的多样性。

今年,在首个中国“文化和自然遗产日”期间,甘肃省文化厅在俄罗斯首都莫斯科举办了甘肃省文化厅与莫斯科中国文化中心部省合作“甘肃文化周”系列活动,活动内容包括“甘肃非物质文化遗产展演”“中华传统文化知识讲座”和“甘肃杂技乐舞演出”。

环县博物馆皮影展厅收藏的皮影。张文良/摄

“甘肃非遗展”活动期间展示了甘南藏族唐卡、庆阳环县皮影、天水雕漆、平凉纸织画等16项世界级、国家级、省市级非物质文化遗产项目的120余件(套)实物展品。甘肃省3位非遗传承人以“手作工坊”的形式,现场演示张掖烙画、兰州刻葫芦、陇南竹篮寨泥塑制作技艺,吸引了大批观众参观互动,现场掌声不断,气氛热烈。展览期间,甘肃省文化交流团应邀来到莫斯科1391学校,介绍甘肃非物质文化遗产保护传承情况,并进行现场展示和教学活动,引起了广大师生的浓厚兴趣。这是甘肃非物质文化遗产首次走进俄罗斯校园,增进了俄罗斯青年学生对甘肃文化的了解与认知。

历史上,甘肃是中国与中亚、欧洲国家联系的唯一陆上通道。这一有利的战略地位使甘肃拥有独特的优势:丰富多样并独一无二的文化遗产;甘肃的战略地理位置使其获得发展当地经济的独特机遇,被定义为“丝绸之路”经济带的“黄金段”;甘肃的每一处历史、文化遗产都有其独特的自身价值,甘肃借助“互联网+”之力,“非遗”保护与传承将变得更有活力!

(责任编辑:苏玉梅)