大西北网讯 非物质文化遗产是文化遗产的重要组成部分,蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,体现着中华民族的生命力和创造力。

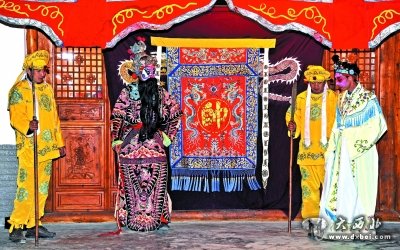

白银曲子戏

《曲子戏》原名《西厢调小曲》,由清末大川渡举人张海润,根据王实甫著名元曲《西厢记》情节内容创编而来,共有28种西厢调和八齣歌舞小曲,是集演、说、唱于一体的具有地域特色的民间戏剧。剧本内容非常丰富,突出表现了劳动人民的淳朴善良和男女之间的真挚爱情;借用神话传说,用浪漫的手法表达了劳动人民对美好生活的向往和追求。

曲子戏采用了小戏大唱的手法,在曲调严格传承的基础上大胆采用传统戏曲程式,用更加细腻和讲究的舞台呈现将原本农村院落、田间地头为主,乡亲自娱自乐的艺术提升了艺术表演高度,用戏曲专业化手段做了传承和创新尝试。

曲子戏1875年首次登上舞台,便一炮打响,传唱至今。2010年5月《西厢调小曲》被列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录,正式定名为《曲子戏》。“节日里增添喜庆、社火里渲染气氛、丰年时闹个高兴、无奈时忘忧解愁”,是人们对曲子戏功用的总结。

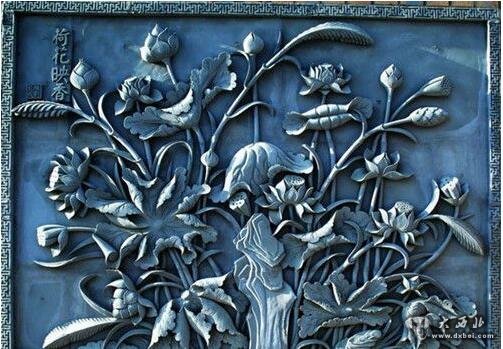

临夏砖雕

临夏砖雕,是甘肃临夏的传统民间艺术,历史悠久,源于北宋,成熟于明清。清末民初巧匠辈出,到近代又吸收绘画、木雕的艺术特色,使这一与建筑紧密结合的民间艺术,更加完善精美。临夏砖雕的工艺分“捏活”和“刻活”两种。“捏活”是先用加工配制的粘土泥巴,用手工模具捏制成龙、凤、狮及各种花卉鸟虫等图案,然后焙烧而成。

据考古发掘,在宋代,临夏砖雕艺术已相当成熟,到元明时代,精美的砖雕已广泛使用于各种建筑之中。明、清两代是临夏砖雕的兴盛时期,建于明末清初的八坊清真北寺门前的"龙凤呈祥"影壁,堪称河州现有砖雕的精品。影壁两边为"凤凰来仪",中为"墨龙三显",观此影壁,浅浮雕墨龙,忽隐忽现,阴云漠漠之中,纳云吐雾,夹带雷声,有大雨骤至之感。

现在临夏砖雕以富丽堂皇的居多,清幽朴素的少,虽然有些砖雕已从浮雕式进入了镂空式,里外有三层装饰之多,但已缺少了过去那种线条简略、风姿摇曳的情趣。但无论怎样,临夏砖雕,作为一种历史的民间工艺,始终以现实主义与浪漫主义相结合的创作手法,寄情于景,情景交融,表达着各族劳动人民热爱祖国壮丽山河的思想感情和对美好理想、以及对幸福生活的向往和追求,同时也显示着劳动人民高超的智慧和精湛的艺术技巧。

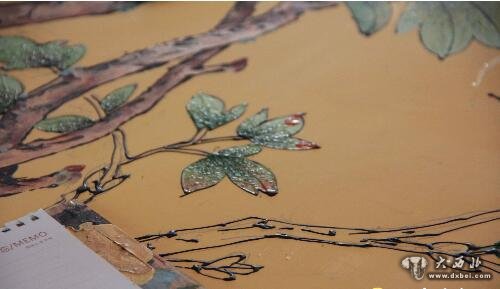

天水雕漆

天水雕漆是一种驰名中外的特种工艺美术品。它造型奇特,漆质坚硬、漆面光亮,耐酸、耐碱、耐热、耐烫、做工玲巧、色彩清雅协调形式美观大方,赢得了国内外人民的赞誉,被誉为艺苑的一枝绚丽鲜花,与景德镇的瓷器、湖南的湘绣同被誉为我国工艺美术的“三长”。

天水雕漆选用东北上等红松、椴木、当地天然漆,浙江青田石、腊石、福建寿山石、山东绿冻石、萧山红石、北京黄石、太湖蚌皮和珍贵的珊瑚、玛瑙、珍珠、象牙、玉石、螺甸、贝壳等为原料少产品有围屏、沙发桌、餐桌、餐柜等二百多个品种;花色在传统黑漆的基础上,新研制出各种彩色新样,如朱砂红、翠绿、宝兰、驼黄、棕色、玛瑙,以及新近投产的酒红等,鲜艳夺目;绘画继承了民族传统特色,借鉴、移植了国画技巧。题材广泛,内容丰富。

玉垒花灯戏

玉垒花灯戏,是由当地的一种社火小戏演变成为地方戏曲的,因为花灯戏在春节正月十五开始演出,台前台后挂满各种彩灯,彩灯歌舞交相辉映,"花灯戏"由此得名。

玉垒花灯戏演出时间一般从农历正月初二到正月十六,演出场地灵活,由戏台演出到农家院落,由固定场地到逐户演出,将欢乐和祝福送到百姓家中,真正体现出花灯戏来自民间、扎根民间的艺术本质。

文县的玉垒花灯戏历史悠久,源远流长,在玉垒乡一带群众中广泛流行,历经百年而不衰。20世纪80年代改革开放以后,文县文化部门和广大文艺工作者对玉垒花灯戏进行了抢救性的搜集、整理,对挖掘出来的传统曲目进行包装和改编,使文县玉垒花灯戏重新焕发了青春,以独具特色的魅力亮相城乡文艺舞台。

兰州太平鼓舞

兰州太平鼓舞已有六百余年的历史,素有“天下第一鼓”之称,流传于兰州、永登、酒泉、张掖、靖远等地。兰州太平鼓舞是群舞,有“大轿迎宾”、“黄河儿女”、“擂台比武”等多种表演形式。鼓队有24至48人,多的达到108人。鼓手在领队的号令下击锣伴奏,队形不断变换,一会儿是“两军对垒”、“金龙交尾”、“双重突围”,一会儿是“车轮旋战”、“跳打”、“蹲打”、“翻身打”、“岸打”,等等。

兰州太平鼓经过几代民间艺人和艺术工作者的编排、加工和完善,逐渐形成了“低鼓”、“中鼓”、“高鼓”三种基本打法,在此基础上糅进戏剧架子功技法和武术技法,加强节奏的变化,单一的太平鼓击鼓节奏衍出轻、重、缓、急的不同打法,队形变化也更加流畅。鼓、锣、钹新技法的编排使兰州太平鼓更加音乐化、美术化、舞蹈化和性格化,在继承的基础上有了合理的发展。

(责任编辑:苏玉梅)