大西北网讯 “丝绸之路3000里,华夏文明8000年”。甘肃,是丝绸之路上绵延1600多公里的丝路驿站,孕育了敦煌莫高窟、河西宝卷、裕固民歌等文化宝藏;是远古传说中伏羲、女娲的诞生地,华夏文明的发祥地之一;是敦煌文化、丝路文化、黄河文化、伏羲文化、民族和民间民俗文化、戏剧舞台艺术等文化艺术的发源地。

甘肃历史悠久、地域广阔、民族众多,多种文化在这里碰撞、交融,孕育了西北高原文化的多样性和独特性,形成了大量的非物质文化遗产。这不仅是我省各民族智慧的结晶,更是中华民族的文化瑰宝。

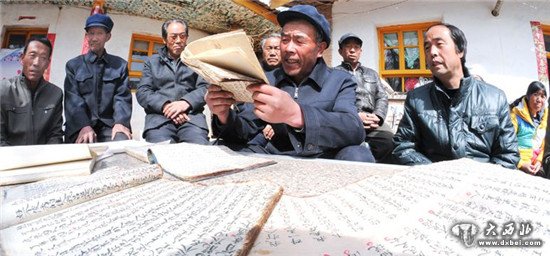

河西宝卷

诸如在唐代敦煌变文、俗讲以及宋代说经的基础上发展而成的民间吟唱文学“河西宝卷”;以裕固族文化为精髓,表现为“小曲”“号子”“小调”“宴席曲”“酒曲”“擀毡歌”“奶幼畜歌”等形式的裕固民歌;流传于甘肃省兰州、皋兰、永登、酒泉、张掖、靖远等地,具有600多年历史的汉族鼓舞“兰州太平鼓”;源于明清时期,流行于西北五省区的汉族民间小戏“曲子戏”,有敦煌曲子戏、华亭曲子戏等;按照剪纸的图样,用丝绸布料缝制成不同造型,内芯填上丝棉、香料做成的刺绣品“庆阳香包”……

裕固民歌

为了保护和传承这些文化遗产,我省于2004年启动了非物质文化遗产保护工作,成为全国“非遗”保护起步较早的省份。从2004年开始,历时五年,开展了非物质文化遗产普查工作。通过普查,我省部分独特的文化遗产,诸如土族格萨尔、河州贤孝、泾川西王母信俗、秦安小曲等,开始逐渐被世人熟知。与此同时,我省很快建立和完善了国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系,积极申报联合国人类非物质文化遗产名录项目。

兰州太平鼓

保护和传承非物质文化遗产,立法是关键。2015年6月,《甘肃省非物质文化遗产条例》正式施行。条例不仅明确了保护的主体和工作重点,而且对非遗的保护方式进行了系统化规定。值得一提的是,条例明确规定非遗传承人不授徒传艺将被取消资格。

在非遗普查活动中,我省先后认定国家、省、市、县四级代表性传承人近千人。2012年开始,全省对每位传承人每年给予5000元作为的传承补助费用,并明确责任和义务。

庆阳香包

除此之外,我省高度重视理论研究工作。目前全省已出版非遗保护成果专著199部,字数达到4450万字;拍摄视频专辑795部,时长为6.12万分钟;建成非遗博览馆87个,建立各类项目保护基地69个。

保护和传承非物质文化遗产,是我们每个人义不容辞的责任和义务。让我们携起手来,共同努力,为保护和弘扬我省优秀的非物质文化遗产,推动经济文化大发展、大繁荣,做出更大的贡献,迎接党的十九大胜利召开。

(责任编辑:苏玉梅)