保山市诸葛亮营遗址

说起武侯祠,人们往往最先想到的是成都武侯祠,成都武侯祠是纪念三国时期蜀汉丞相诸葛亮的祠宇,也是中国惟一的君臣合祀祠庙,是目前全国最有影响的武侯祠,享有三国圣地的美誉。公元二三四年八月,诸葛亮因积劳成疾,病卒于北伐前线的五丈原,时年五十四岁。诸葛亮为蜀汉丞相,生前曾被封为"武乡侯",死后又被蜀汉后主刘禅追谥为"忠武侯",因此历史上尊称其祠庙为"武侯祠".

全国最早的武侯祠在陕西省汉中的勉县,勉县武侯祠建于三国蜀汉景耀六年(公元二六三年)春,勉县武侯祠所在地乃诸葛亮当年赴汉中屯军北伐的"行辕相府"故址。南阳武侯祠是当年诸葛亮躬耕陇亩之地,襄樊古隆中武侯祠是三顾茅庐故事的发源地,重庆奉节白帝城武侯祠是刘备白帝城托孤的地方,甘肃礼县祁山武侯祠当是纪念诸葛亮六出祁山的地方,可以看得出,这些地方的武侯祠的修建是为了纪念诸葛武侯,最起码的一点这些地方诸葛亮生前曾在这些地方活动过,为其建祠以资纪念是在情理中的事。可是在远离蜀汉统治政权中心的保山(保山古称永昌)却修建了武侯祠,并且是西南地区第二大的武侯祠究竟是为了什么呢?

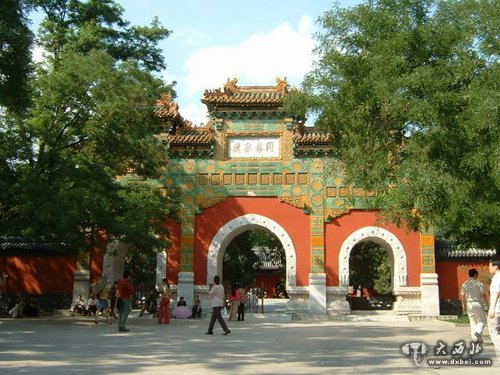

保山武侯祠建于明朝嘉靖年间,占地4700多平方米,由前殿、中殿、正殿组成三进两院,坐西向东,布局在一条中轴线上,祠的正殿,是该祠的主体本地人也称为诸葛亮殿,大殿四周被百年大树所包围,是一个安静的院落,走进大殿,只见正殿中间端立着诸葛孔明的大型泥塑彩色像,羽扇纶巾,仪态端庄,仿佛还在运筹帷幄,面容气定神安,两目炯炯有神。诸葛亮前方还分别站立着两个书童,一个掌剑,一个抱琴,侍立左右,神态可爱。在正殿诸葛亮的塑像两侧,左边还塑有蜀汉时期永昌太守王伉,右边是云南太守吕凯的塑像。

诸葛亮《出师表》中有这样的话:"故五月渡泸,深入不毛"、"今南方已定",表文中的"泸"、"不毛"、"南方"该是当时的"南中",蜀汉的"南中"汉代称为"西南夷",主要包括今云南、贵州西部和四川西南一带。东汉时南中设有四郡:永昌郡(行政中心在今云南保山)、益州郡(行政中心在今云南晋宁)、越嶲郡(行政中心在今四川西昌)、牂牁郡(行政中心在今贵州黄平),居民多为彝族、傣族、壮族等各兄弟民族。

为什么诸葛亮出师伐魏前要"渡泸"、 "深入不毛",平定南方的叛乱呢?为什么保山武侯祠里还塑有蜀汉时期永昌太守王伉、云南太守吕凯的塑像呢?对南中叛乱的少数民族该采用什么样的策略呢?当时的南中在蜀汉政权中处于什么样的地位呢?

当时,刘备为了给关羽报仇发动了对吴作战 对吴作战失败,兵败白帝城,死在白帝城的永安宫,托孤与诸葛亮,后主刘禅建兴一年(223年)南中诸郡相继发生叛乱。先是益州郡大姓豪强雍闿杀了蜀国派去的太守正昂,牂牁郡丞朱褒遥相呼应。越嶲郡的叟帅(少数民族首领)高定也在杀了郡将焦璜后"举郡称王以叛".

为安定后方,北图中原,建兴三年春〔225年3月)诸葛亮亲自率军南征。兵分三路:马忠率领东路军,由川南僰道直驱牂牁,进攻朱褒;李恢率领中路军攻打益州郡,袭取雍闿、孟获的老巢。诸葛亮则亲统西路大军,作为南征的主力从成都出发去安上(今屏山),会同当时住在安上的越隽太守龚禄,再取水路入越隽。约定三路兵马最后会师于益州郡之滇池。诸葛亮出发时,曾任越隽太守、熟悉市中情况的马谡送至数十里外,献计说对待南中的少数民族应该:"攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。愿早服南人之心、以收长治久安之效".诸葛亮听了连连点头,这一战略思想后来贯穿南征始终,一直为后世称道。

南征出兵不久,从滇东率兵西上援助高定的雍闿,因到迟了一步引起高定的怀疑,被高定部下杀死,于是孟获代替了雍闿。诸葛亮抓住时机,纵兵奋击,于卑水(今昭觉)与高定决战,斩了高定,收复了越隽郡。接着,五月渡沪(金沙江),乘胜追击逃回益州郡的孟获、孟获在盘江上游(今曲靖段)和诸葛亮展开决战,一战即被捉住。诸葛亮决心对这位深得夷、汉所服的孟获实行攻心政策,使其心服,真心归顺。于是,布列营阵,引着孟获参观了一番之后,问道;"此军如何"孟获回答:"原本不知你们的虚实,所以打了败仗。今天承蒙赐观营阵,也不过如此,若是放我回去整兵再战打败你们也不难。"诸葛亮果然放了他。就这样,一连捉了七次,放了六次,最后一次"亮犹谴获",孟获心悦诚服地说:"公,天威也,南人不复反矣"整个南征,从出兵算起,最多不过半年时间。

南中安定后,诸葛亮把处理好与少数民族的关系,看成是建国大业的一个重要方面。他主张汉民族与各少数民族和睦团结,互相尊重。他的一个"和"字,一个"抚"字,充分地体现了这种精神。概括地说,对少数民族实行的是"和抚"政策。从改善民族关系,增进相互了解,消除民族隔阂,方便夷汉交往,实施和贯彻和抚政策出发,采取了一系列措施:

一、推行民族自治,"即其渠帅而用之".尽量任用南中各方面有影响的上层人物,只要拥护蜀汉朝廷,就用他们为各级地方官,县级县以下基本上全由他们担任,让南中各兄弟民族自己治理自己。

二、削弱大姓,夷帅的势力,消除他们赖以坐大,分裂割据甚至称王自雄的基础。诸葛亮则分南中四郡益州、永昌、牂柯、越巂为六郡益州、永昌、牂柯、越巂、云南、兴古,以当地人或将领统领,平时生产,战时当兵,削弱了大姓豪强的势力,还起到不留兵而有兵可用的作用,有利于民族融和。

三、对南中地方高级官吏的人选,诸葛亮特别重视注意。任李恢为建宁太守、吕凯(吕凯为保山金鸡人)为云南太守,又收降爨习、孟琰等,与孟获一起授予官职,笼络南人。只有马忠是外地人而被任免为牂柯太守,但仍能做到受夷人所敬重。

"能攻心则反侧自消,从古知兵非好战,不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思".只要像诸葛亮那样善于 "攻心",以德服人,就能使那些"反侧"分子闹不起来,制定政策,如果不审时度势,从实际出发,不管是宽是严都是行不通的。成都武侯祠里赵蕃的对联说是诸葛亮在实行一切政策的过程中积累的正反面经验,自然也包括"西和诸戎南抚夷越"的民族政策。一千多年前的政治家诸葛亮就能够从实际出发制定和执行有效的民族政策实在是很不简单的!

至今,诸葛亮南征永昌保山的故事在保山流传很广,有不少诸葛亮的遗迹,如诸葛亮营、诸葛堰、诸葛旗台、诸葛井和诸葛粮堆,这些景点组成了一个诸葛亮村。汉晋古城遗址、武侯祠,让人更加直观的感受三国文化的遗韵。虽然当年诸葛亮南征并没有到过保山(有另一说法,诸葛亮七擒孟获就是在保山),但由于他的威名与恩泽传遍了整个西南少数民族地区,所以,人们纷纷修建祠庙纪念诸葛亮。在云南水利史上为人称道的城南诸葛堰大海子,相传就是诸葛亮的兵士所开挖,原来打算用来建城,施工后发现"里方外圆",不利战守,所以便废弃改为蓄水,称之为"诸葛堰",时至今日,这里的老百姓夏季撤水后在堰内种植一季水稻,冬季仍然用来蓄水灌溉,望着宽阔的水面,波光粼粼的诸葛堰,水鸟野鸭上下翻飞,使人常常想到诸葛亮译被滇西,有恩于云南滇西后代子孙的历史。