五泉山孙中山纪念堂前的孙中山塑像

辛亥革命与中国历史上之前发生过的社会鼎革、王朝代异性质不同——推翻帝制,建立共和,辛亥革命不是一个王朝取代另一个王朝,而是以一种社会制度取代了另一种社会制度。并且,它不是依靠中国固有的儒家经典作为思想武器,而是以19世纪末以来的新型知识分子从欧美各国学到的社会革命理论作为理论支撑。它推动了中国近现代的文明进程。大破大立之时方可出现百家争鸣之势,辛亥革命时期的甘肃风云人物中多为持有民主共和之理念的革命者,他们中有些为辛亥革命后处于转型期的中国社会的发展做出了突出的贡献,有些在国家危难之时率先投入轰轰烈烈的救亡图存运动,而风云人物中不乏曾在革命之际阻碍过革命进程的晚清维新保守派人士,他们虽反对革命,却也耗尽毕生精力致力于地方社会经济文化教育方方面面的变革与发展。不论政治立场如何,他们的最终目的是一致的:振兴中华。

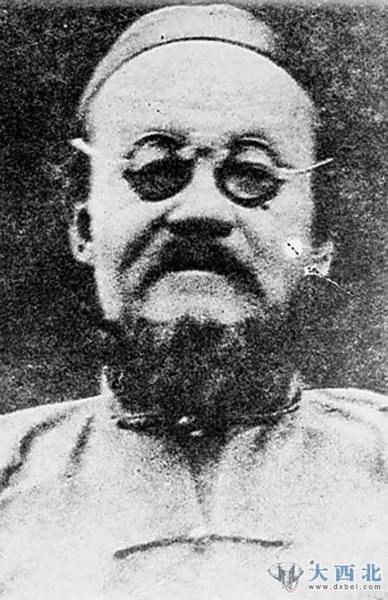

彭英甲(1857~?),宇炳东,号铁函,河北承德人。中年投身洋务,因不满清廷官僚一味迁就洋人之习,屡不得志。至清末实行新政,在其好友陕甘总督升允力荐下,才被清廷封二品官衔,出任兰州道,总办甘肃洋务。在任期间,在兰州举院创办兰州劝工局厂,先后设绸缎、织布、玻璃、栽绒、铜铁器、制革等6科(厂),各厂技师向省外招聘,艺徒在兰州招收;利用左宗棠时织呢局封存的机器,添置短缺设备,招收工人230余人,并雇请外国工匠5人,日产毛呢50匹左右;恢复兰州制造局,并将其迁至小仓子,更名为兰州机器局,有工匠、艺徒110余人,专事修造枪炮弹药;创办洋蜡、洋胰子厂,由国外购进机器,在兰州白云观西侧设厂,产量、质量均佳;在原兰州举院创办矿务学堂,又在矿务学堂内开办农林学堂,彭自兼总办,学堂设农、林、矿、蚕各科;还开办官报书局,开始了兰州的铅字印刷;重视发展农业,创办农业试验场,兴修水利。

光绪三十二年(1906年),彭英甲与德国泰来洋行签订修建黄河铁桥合同,他亲自监督施工,当时德国驻华总领事曾向德皇禀报中提及彭英甲:“吾人对于中国人,绝不能视其为已衰颓或已失德性之人,彼在实际上尚有无限之生气……”

柴若愚:革命宣传急先锋

柴若愚(1884-1963),名畅霖,字雨亭,西固区西固乡柴家台村人。若愚幼年就随父亲外出上学,毕业于天津政法专科学校。辛亥革命爆发后,加入同盟会,曾参加著名的滦河起义,跟随施从恩、王金铭将军反抗清军。为配合革命事业,民国初年在天津以开设皮件厂为掩护,组织反清斗争,并主办《民国日报》,作革命宣传工作,将家里的积蓄无私资助给许多有识之士。人们为他慷慨惠施的革命热情所感动,亲切地称呼他是《水浒》中的柴大官人。

“九·一八”事变后,柴若愚任甘肃省民众教育馆馆长。他利用担任民教馆馆长的有利条件,积极开展抗日救亡宣传活动。在展馆中展出抗日战利品、枪支、武器等,还组织民间艺人在馆内茶园以清唱、快板等各种形式,进行积极的抗战宣传。

此时,由平津一带来兰的流亡学生住进民教馆内,组织起平津抗战救亡宣传队。柴若愚积极安排食宿,除自己捐助衣物外,还奔走各方、各单位号召募捐,解决学生们的困难。组织馆内职工演出京剧《黄金台》,话剧《中华民族不会亡》等剧目,影响很大,每次所得收入支持流亡学生开支。

柴若愚亲手主办《抗战新闻简报》,每日印刷张贴于民教馆内外及中央广场。在演出过程中,有时自己也替补角色登场,协助演出。他所做的一切,得到了八路军驻兰办事处党代表谢觉哉的好评,但也引起了当时的省主席朱绍良和教育厅长葛武毫綮的不满,借口他有赤化思想,免去了馆长职务。 (责任编辑:鑫报)