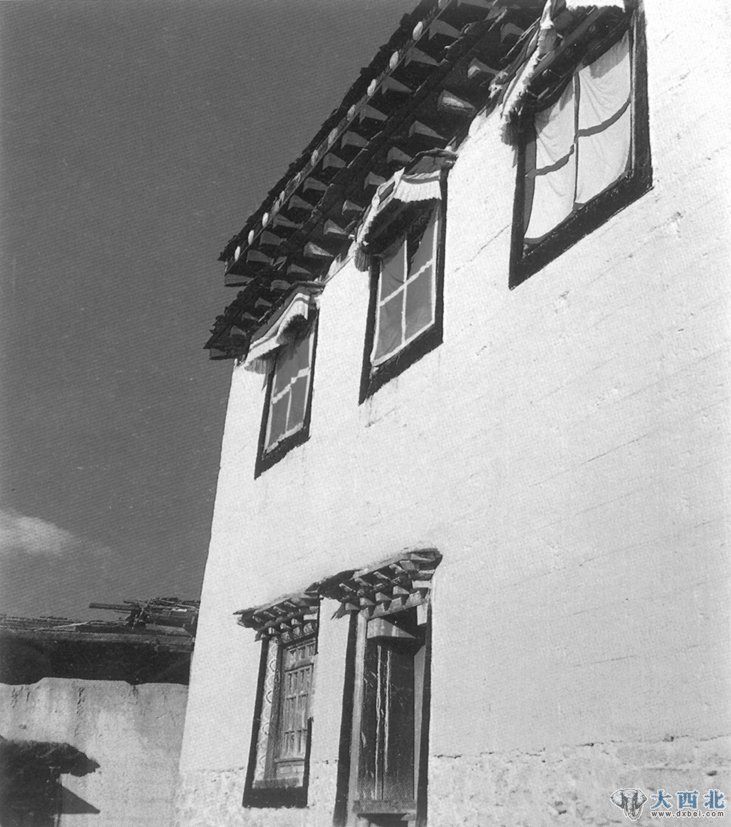

藏房和蓝天

戴着面具的藏舞

高原明珠青海湖

美丽的环湖草原

青藏高原的岩画2

青藏高原的岩画

青藏高原冻土带

香格里拉活泼的小喇嘛

雅鲁藏布江

严酷的藏北高原

根据考古发现,西藏不少地区都有人类蒙昧时期的文化遗址,这些地点分布在西藏唐古拉山脉以南至喜马拉雅山脉以北的西藏中、西部广阔区域内,海拔高度为4440~4830米。这些区域海拔高,气候干冷,很多地区终年没有无霜期,有些地区至今仍是人类无法生活的“无人区”。在这样恶劣的自然环境下,难以相信原始人类能繁衍生存。但采集到的258件石片、石核及各种打制石器场地证明,青藏高原在旧石器时代就有藏人的祖先居住。这些石器,考古学界认为它们普遍带有游牧文化的特征,尤其是游牧狩猎部落使用的锥形石核,更证明了其游牧性。这些基本上属于旧石器时代中期或晚期的文化遗物,距今约1~5万年。

游牧文化的土壤地理条件决定了青藏高原的生产方式,雪域藏民族惟有选择畜牧业才有生存的可能。古老而智慧的藏民族在严酷的自然环境下,创造出了具有鲜明世界屋脊特色的游牧文化,这是对人类文化的贡献,是世界文化遗产宝库中的一颗稀世珍珠。

旧石器时代是人类的最初阶段,这一阶段持续了上百万年以上,也是原始共产主义的前期阶段。在这个历史阶段,人类祖先还保留着很多猿类的特征,劳动工具粗糙简单,生产力水平很低,要想抵御自然界的各种威胁和取得起码的生产资料,人们就必须聚群而居,共同劳动。那时不存在分工,后来的共同劳动中才产生了按年龄、性别的分工。生产资料是公有的,生产的产品平均分配,社会成员一律平等。到了旧石器时代晚期,人类的体质得到进一步发展,与现代人基本相差无几,生产工具也由粗笨的、一器多用发展为精致专用的石器,并且出现了骨器等。这个时候,生产由简单的采集、狩猎发展为规模较大的渔猎活动,随后产生了人类史上的第一次社会大分工,农业和畜牧业分离,各成体系。

人类第一次社会大分工,藏民族选择的是畜牧业经济,局部地区虽然也有农业、狩猎,但他们都无法脱离对牧业经济的依赖。家业、狩猎业未能单独生存下来,成为独立的、支撑一方天地的经济形式。雪域所有的经济形式都不得不与牧业经济挂钩,以游牧业、农牧业、林牧业的面孔出现在世人面前。在西藏,发现的新石器采集点约有29处,其中最有名的是昌都的卡约遗址。从卡约遗址发掘出土大量建筑遗迹以及大型打制石器、细石器、骨器、陶器,还有各种动物骨骼、粮食等。其中骨器约四百件,主要是生产工具,如锥、针、斧、抿子、刀柄等,也有少量的装饰品,如片饰、簪、璜、珠、项饰、牌饰、贝饰等。另外,卡约遗址还出土猪、羚、狍等十几种动物骨骼,猪为人工饲养。大量骨器和动物骨骼说明在原始公社时期,畜牧业经济已经在藏人生产领域中占有举足轻重的地位。即使在卡约这样的低海拔地区,生产形态也是农牧结合,畜牧业占有重要位置。那么,是什么因素促使藏族以畜牧业为主要经济形式的?青藏高原平均海拔4000米以上,是大大小小的无数山岭、滩川组成的高山之原。虽然这片土地也有适宜农作物生长的地区,但大多系海拔3000米左右、成因复杂(冲积、洪积、冰碛)、面积较小、呈狭长的条带状的河谷平原和湖滨平原,一般宽度仅为二三公里,最宽地段也不过十余公里。

对喜马拉雅山区古气候的研究也表明:上新世时,喜马拉雅山高度约在1000米左右,而现在平均高度为6100米,最高峰达8848米,这使得温度降低值达20℃,现在的降水量仅为当时的七分之一。

在西藏,只占1.2%土地面积的河谷平原,却占了全西藏耕地的56%。虽然这1.2%的土地坡度平缓、土层深厚、气候宜人、灌溉便利,但土地面积的局限性,使它无法提供足够的维系人类生存的食品,也不能提供御寒防冻的衣物,还有其他生产用品和生活用品。青藏高原昼夜温差大,冬春漫长,身体中需补充大量热能,纤维性的农产品难以满足这种需要;而且,面对寒冷和风雪,只能依赖厚实多绒的兽皮来御寒保温。结果,农业对畜牧业的依赖成为必然,畜牧业成为高原的主体经济形式,农业则成了一种补充。

畜牧业的最大长处是能够为人类提供低层次的、较稳定的生活资料和生产资料,它对外部世界的依赖性很小,独立性较强。

牲畜既是生产资料也是生活资料,既能繁衍增长,又能及时便利地提供生活所需,随意性很强,有利于帮助人类在高原生存发展。在食物方面,它提供给人类的是肉类和乳类。肉类中主要是高蛋白的牛羊肉,牛羊肉成为牧区的主食,它能满足高原人类基本的热能需要。

远古藏人很早就摸索出利用牛羊的五脏六腑来制作食品,如灌制成熟食肉肠、面肠、肝肠、血肠有补血之功能;肝肠可明目;牛骨砸碎熬煮骨汤茶,富含磷和钙离子,有滋补作用;将牛骨髓熬化和清茶煮饮,在冬季亦可祛寒强身,予以滋补。

乳类同样以牛奶、羊奶为主,含有大量的蛋白质,还能提炼酥油,制作奶酪。酥油营养价值很高,除含有80%~90%的脂肪外,还含有蛋白质、钙、磷、铁以及核黄素、维生素A等成分。奶酪既可增加营养,还有助于消化,能治疗泻肚等肠胃消化性疾病。酸奶是一种以鲜奶为原料的凝固状的发酵乳制品,也可作为主食享用。它不仅营养价值要比牛奶高,而且还具有很好的保健作用和医疗功能,能消炎催眠、解暑生津、延年益寿。

可以看出,畜牧业给高原牧人提供了随时可取用的基本食物,较之农业充足、方便。同时,它也给人们提供了御寒遮体的衣物。

羊皮经过加工,缝成皮袄可穿。冬天可用长绒羊皮缝制增强御寒能力;夏秋可用羔皮或短绒羊皮缝制。羊皮还可缝制成毡,不仅用作铺褥,还能缝为毡帽、毡衣、毡鞋。羊毛捻线可手工编织成氆氇,即粗制呢子,缝制夏季衣衫和僧服,还可缝合成口袋等日用品。无论是腰带还是鞋带,都可通过毛绳、皮绳自给自足。御寒保温、遮风挡阳的基本衣物,几乎都不需要依赖农业。

随水草、随季节搬迁放牧是游牧生活的特点。尤其在青藏高原,高山与平原之间海拔落差大,地域广袤却植被稀疏,只有频繁地、及时地搬迁放牧,才能保证牧畜的健康繁衍。畜牧业提供了一种简便轻捷、实用耐久的活动房屋,即帐房,就是俗话所说的黑牛毛帐篷。

黑牛毛帐房就地取材,以适宜高寒的牦牛身上的粗黑牛毛为原料,手工织成。支起时只需一梁二柱再加外撑八根木棒即可,用八根牦牛绳拽紧四方八角,用木棒撑支便算帐房落成。帐顶设有可随意启闭的长方形天窗。帐内中部为灶台,入帐男左女右,左侧既是客厅,又是男人的居处;右侧是主女操持家务的厨房,又是妇女的居处,不大的空间都有规范的安排。牛毛帐房可大可小,可宽可窄,拆迁卷驮或是撑起居住都随意方便。

畜牧业经济还提供交通工具满足人类骑乘、驮运的需要。

高原饲养的畜种主要有马、牛、羊三种。马的用途专为骑乘,牛可骑乘兼驮运。在某些地区,羊也被当驮畜广泛使用。高原上的马匹耐高寒,识途又善走,是牧人放牧、联络、作战的“挚友”。牦牛耐粗饲、有耐力,在泥沼、雪地、险陡的山路上能行走自如,而且负载量大,长途运输、搬迁帐房全靠牦牛。在不少地区,牦牛还被调驯为骑牛,供放牧、搬家、交际时骑乘。畜牧业除了提供陆上交通工具马与牛,还提供了水上交通工具牛皮筏。用木杆搭架,裹以湿牛皮的牛皮筏子最大的可载7~10人,摆渡大江大河,解决了人们的泅渡困难。对于大峡深涧,藏人也有办法,用熟的牛皮绳子和厚实的牛毛绳作为大索,横跨两岸,做成吊桥或溜索,给行人以方便。

综上所述,畜牧经济给人类提供了赖以生存的衣食住行四大基本物质需要,同时还提供了其他生活资料和生产资料,除了少量的铁器、木器以及装饰品,其他都能从牧业经济中得到满足。

雪域游牧文化的成因游牧作为一种生产方式和生存方式,曾经哺育了阿拉伯、蒙古、日耳曼等伟大的古代民族,但为什么他们的游牧文化都中绝了,而雪域藏民族的游牧文化却能发扬光大到今天呢?

青藏高原的游牧文化不同于其他地域的游牧文化,它是被雪域地理封闭了的文化,是积淀、筛选了几千年的较稳定、较深厚的文化形态,历史几乎没有给它与农耕文化、工贸文化冲撞、融合的机会,苍天也没有赐予它大规模创造农耕文化的背景条件。青藏高原不同于那些与农耕区或工贸经济地区相接、交叉的游牧地区,无法在交流融汇中被其他经济形式同化、移植、吸纳。高原独特的地理环境锁定了藏民族的游牧文化形态,客观上它已经把藏人封闭在一块特殊的、严酷的地域之中了。

这样相对封闭、独立发展的背景下,青藏高原的王权统治和宗教信仰,就成了催生、塑造和巩固游牧文化的重要因素。

早在公元初,青藏高原就已进入阶级社会,有了奴隶制的王权统治。藏文史书记载说,最早在雪域建立政权的有“十二邦国”、“四十小邦”等。到公元6世纪前,除了吐蕃王室,还有东北部的苏毗王朝、西部的象雄王朝……整个雪域建立起了统治网络,有了行政组织。吐蕃王朝的统一,更是标志着雪域高原的政治史很早就已经进入王权统治趋向成熟的阶段。

王权的出现,意味着社会秩序开始脱离单纯依靠道德约束的原始社会,进入了法制、法规、法令起主导作用的阶级社会。国家机制趋向健全,已经出现武装部队、监狱、司法机构,社会向高级阶段发展。这就是说,青藏高原游牧文化的发展和完善,是有组织的活动,它有王权这一中枢神经在调整、统一并予以推行,固定成一种特殊的模式。这种文化模式由于有了中央政权的认可,并由中央政府推广,因此也就得到了强化,成为有鲜明特色的、稳定的、长期的文化模式。

有政府行为宏观调控,是文化形态从低级走向高级,从简单走向复杂,从表象走向深层的必备因素之一。雪域游牧文化因为在早期就有了这种政治人文环境,因此它就显得和一般的游牧文化不一样,形成多层次、全方位的格局,既有严格鲜明的规则,又饱含浓郁的地域色彩和民族特性。

雪域游牧文化能够健康孕育,其第二个基本条件在于它很早就与本土宗教苯教及外来的佛教哲学相结合。成为有哲学意识的文化形态,具有了一种完整、系统、全面、富有哲理的理论作为自己的思想指导,从而使游牧文化少了浮躁,多了沉稳;少了漂移性,多了固定性;少了盲目性,多了目的性;少了感情色彩,多了理性思考,使雪域的游牧文化朝着更高的境界发展。

宗教的很早产生是游牧文化持续发展至今的原因之三。早在原始社会部落联盟时期,雪域高原就已经有了自己的准宗教——苯教。它崇尚天上、山林、水泽的神鬼精灵和自然物,重祭祀、跳神、占卜、禳解等。佛教从印度传入雪域大地,于公元七世纪中叶挫败苯教,成为藏民族的理论武器,指导和规范藏人的行为,还有宇宙观、生死观、价值观等。

佛教在藏民族的传播中,吸取了苯教的大量祭祀仪式,接受了苯教对现实世界的众多解释,岁月把其捏塑成为以佛教教义为核心、以苯教仪轨为外壳的藏传佛教。

藏传佛教在解释雪域高原的社会现象和自然现象方面,有自己独到的见解。它把整个世界看作是变化的、运动的、转化的,认为宇宙万物的关系是辩证的,有因果规律,而不完全是“命运”决定,也不取决于“神灵”之手。它肯定人的命运,又赋予命运新的内涵,把命运建立在人的能动性上。它尊重人格、人权,反对剥削、压迫和等级制。它肯定人的勤奋努力,鼓励人们自食其力,用积累善果去获取好的命运,激励人类自己掌握自己的命运。这就给雪域藏人指明了人生奋斗的方向,增强了开拓生活新领域的信心,带来了生活的希望,在道德约束方面注进了新内容,使全民族有了精神核心。它在精神上的导师位置,有形无形地对游牧部落的政治、法律、军事、经济、文化等方面发挥出相当重大的影响,牵引着游牧文化向佛教理论框定的轨道前进。

藏传佛教还在游牧社会中培养了一批传播佛教、指导人们的思想观念和行为的神职人员。他们生活在牧区,言行举止直接影响着牧民的思想与行为。这些僧侣结合高原牧区的具体现实,糅合佛教教义,把牧人们导向佛教的理想王国,他们是稳定并发展、充实游牧文化的中坚力量。

僧人队伍是专业的,是刻意脱离物质生产和世俗社会的。寺庙是僧俗集中起来统一从事宗教活动的基地,以寺院为中心,信教群众的宗教祭祀活动有了统一的场景、统一的内容、统一的时间、统一的仪式、统一的取向。寺院成了雪域精神文化的中心点,使游牧文化积淀得越来越丰厚,越来越坚固,特质越来越鲜明突出。

藏传佛教的深入人心,使其各种派别的寺庙星罗棋布,撒在雪域藏人所居住的所有地域。僧侣住在寺院,他们是完全的消费者,吃喝穿戴都得由俗人社会供应。这样,在寺院的周围就自然出现了为寺院服务,靠寺院维持生存、求得发展的商民,出现了小镇、塔哇(寺院边缘的居民)。星星点点、大小不等的城镇就这样应运而生,逐步形成。城镇成了稳定的文化集散地,形成了吸收、筛选、精炼、沉积、张扬文化之巨大网络。游牧文化正是通过寺院、城镇变得稳定,文化特质固定化、长期化,跨越历史的时空,流传到如今。

雪域游牧文化的独特风韵雪域游牧文化为什么被称为世界文化宝库中的稀世珍宝?为何说独此一家呢?

首先,它在驯化野生动物上创造了人间奇迹。人体需要的热量靠蛋白质来供给。纤维性食品很难全部承担这一使命,而雪域高原的人在高寒缺氧的自然环境中,需要的热量比平原人更多,藏民族是如何获取蛋白质的呢?

他们首先靠捕获、驯化、饲养野牦牛来获取。

野牦牛体格高大健壮,身长可达3米,体重超过人体10倍,约在千斤之上,力大无穷,剽悍凶猛。野牦牛肉鲜嫩可食,营养丰富,皮可制草,毛可制毯,绒可纺织高级呢绒。生性桀骜不驯、凶悍暴躁、富有进攻性的野牦牛,在雪域藏人不懈的努力下,终于被驯化为家牦牛。在驯养的同时,藏人凭借自己的聪明才华,最大限度地予以全面的“索取”,从鲜肉到牛角,从内脏到毛绒,从乳汁到皮革,甚至包括牛粪,都充分利用,为己服务,构架起了游牧社会自给自足的经济系统,保障了最低生活供给。藏人自豪地称牦牛为“敖”,即财富的意思。这样系统高效、全面地开掘动物资源不能不说是远古文明的亮点。

雪域藏人还驯化了野马和盘羊。野马变为人类的坐骑,盘羊成了绵羊,它们为雪域藏人提供了生活资料和生产资料。

在驯化史上应该重策浓墨书写的是,雪域藏人把身高如牛、凶悍刚毅、不怕暴力、令恶狼闻风丧胆、让虎豹不敢轻举妄动的“东方神犬”藏獒驯化成了牧犬,成为牧人防护牛羊、保卫家园的好伙伴。

在理论著作方面,雪域游牧文化还给世界奉献了公元七八世纪前人类是如何驯马、医马的文字著述《驯马经》、《医马经》。敦煌古藏文写卷中的《医马经》、《驯马经》残卷,是世界文化遗产中不可多见的有关兽医学和畜牧学的最早珍本。它们系统地介绍了马的繁育方法和使用技巧,反映出吐蕃时期藏族畜牧知识的广泛和深度,表明了兽医学和普通医学当时已同步发展、相得益彰的历史事实。

游牧经验也得到了总结推广,包括草场轮牧、草类有效利用、防灾防害、合理放牧、科学组群、畜种分牧、畜群分牧、棚圈建设、授仔育仔、补饲防疫等等,建立了一整套有序、科学的畜牧知识体系,为世界文化宝库提供了人类早期牧业文明的风貌,增添了一道鲜亮艳丽的风景线。

它有着游牧民族独特而科学的婚姻观念,有着自己的家庭组织结构,构成了一幅韵味特殊、风采奇异的婚娶风俗画。

它有着自己一套特有的部落组织形式,以及维持部落社会内部秩序的道德伦理,如民主议会制、盟誓制度、习惯法、对外交际准则等等。

它还有着支撑和强化部落联盟的系统化军事制度,兵民一体、全民皆兵的兵役制度,保留了远古至今雪域高原的战争艺术,对世界军事史是一种贡献。

在哲学领域,它既有着原始的巫术、卜卦、神灵崇拜、祭祀、盟誓、诅咒等等准宗教表现,又有完整的藏传佛教的生死观、世界观、价值观等。

雪域游牧文化还创造了世界上最长的英雄史诗《格萨尔王传》。它从部落联盟社会的政治制度、家庭结构、婚丧嫁娶、经济生活、战争攻伐、价值取向等方面全方位地展示了人类在童年时期的风貌。

雪域游牧文化在口头八事长诗的创作方面也走在了世界的前列,诗作内容广泛,有关于爱情婚姻的,有反抗阶级压迫、民族压迫的,有进行道德反省的,也有展示地域风情的。另外,五彩缤纷、浩如烟海的民歌,深入浅出、充满思辨的谚语,精巧的谜语,以及藏艺术“三绝”——唐卡、堆绣、酥油花,也如一束束肥硕艳美之文学艺术花卉栽植于世界文化的艺苑之中。

雪域藏民族在游牧生活中,还为自己设计了一系列健身养性、开发智力的竞技体育活动,如赛马、射箭、举重、跳绳、下棋、大象拔河、赛跑、摔跤、掷骰子、杂技等等。

信仰是雪域藏民族精神生活的重要组成部分。结合游牧生活的实际,牧人们设计出一套套完整有序的祭祀方式,想像奇特,有插箭、堆白石、挂风马旗、石板经、天马符纸、煨红白桑、供唐卡、堆绣佛像、点酥油长明灯、拨佛珠、手摇经轮、风转经轮等等,成为人类宗教文化长廊中鲜明奇异的一页。

(责任编辑:鑫报)