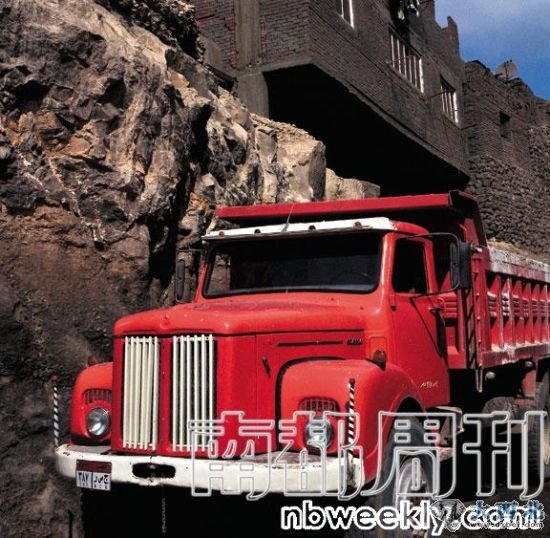

各种运送垃圾的交通工具

各种运送垃圾的交通工具狭窄的道路上行走着各种运送垃圾的交通工具。垃圾城的建筑看起来都像烂尾楼,这跟埃及的税收政策有关──没封顶完工的楼房不必缴税,于是大家也就乐于住在没顶没皮的半成品里。

“我们想去垃圾城看看。”听到我们这句话,导游阿亮脸上的笑容有点僵住了,他很犹豫。阿亮是个开罗人,在中国工作过一些年,中文讲得极好。“没什么看的,别去了吧,不安全……”他语带央求。

我们还是坚持了。一直以来都非常憨厚,脸上常挂着笑容的阿亮不见了。我读不懂他脸上的表情,有担心,有焦虑,还有一些……类似尴尬或者羞耻,我不懂。

开罗很脏。虽然已经比10年前我来的时候干净了,但它还是很脏。作为世界上最大的都市之一,埃及开罗人口超过2000万,每天都要产生出8000吨生活垃圾和2000吨建筑垃圾。而在城市的边缘,摩卡图山地区,住着接近5万“扎巴里”(Zabbaleen,阿拉伯语,意为“拾荒者”)。这些人负责处理开罗市区里运来的垃圾,包括对垃圾进行收集,分类,重新利用,转售,或者其他用途。据统计,现在整个大开罗地区,三分之一的垃圾都靠扎巴里挥手处理。

这群扎巴里原本世代生活在埃及南部,从上世纪50年代开始迁移到开罗,然后在摩卡图山地区落下脚来。没有生产资料,没有任何技能,他们的双手伸向了开罗城市人民都不屑的东西──垃圾。半个世纪过去了,他们在摩卡图山建立了他们自己的“城市”,人们叫它:垃圾城。

人们和垃圾生活在一起。苍蝇们落在妈妈的乳房上和孩子的脸上。旁边是男人在劳作,他们在垃圾堆里翻找,分类,扬起的尘土同样落在妈妈的乳房上,孩子的脸上。

人们和垃圾生活在一起。苍蝇们落在妈妈的乳房上和孩子的脸上。旁边是男人在劳作,他们在垃圾堆里翻找,分类,扬起的尘土同样落在妈妈的乳房上,孩子的脸上。一

我们的豪华巴士在距离垃圾城几百米处就停下来了。阿亮还在做最后的努力:“门口看看就行了,别进去了好吗?”埃及的阳光毫不留情地扑在我们身上,四周建筑破旧低矮,地上尘土飞扬。偶尔有大卡车驶过,卷起一阵沙尘暴,夹杂着废纸、塑料袋、叮当滚动的易拉罐。

“城门”其实是两排建筑夹着的甬道入口。建筑看起来都像烂尾楼,跟埃及的税收政策有关──没封顶完工的楼房不必缴税,于是大家也就乐于住在没顶没皮的半成品里。左边是个小小的山丘,裸露着的泥土、石头,以及从泥土中探头探脑出现的垃圾告诉我,它应该是个垃圾山。垃圾山上有个小房子,一个小男孩看着我们这队“异族”进入他们的城市,欢快地朝我们招手。

尘土飞扬,我用围巾把自己的头发包好。刚进垃圾城,一股浓浓的臭味让我几乎立刻逃离。那是一种说不清楚的臭气,夹着尸体腐烂和奶类发酵的味道、尘土的味道、人的味道。它浓稠得像固体,在我面前筑了一堵高墙。

我停下脚步,把自己的嘴巴和鼻子裹好,低头进入。

那是怎样的一幅景象。

垃圾,垃圾,垃圾,四周都是垃圾。我参观过现代的垃圾堆填场,但这里不是那样。人们和垃圾生活在一起。妇女抱着她们的婴儿坐在垃圾堆上,给孩子喂奶。苍蝇们落在妈妈的乳房上和孩子的脸上。旁边是男人在劳作,他们在垃圾堆里翻找,分类,扬起的尘土同样落在妈妈的乳房上,孩子的脸上。

看见我们,扎巴里们有些好奇,有些戒备,也有些快乐地冲我们抬抬下巴。那个奶孩子的妇女笑着和我们打招呼,在相机举起那一刻她躲避地挥着手。那一刻我感到强烈的羞耻──我这是在干什么,端着相机,皱着眉头,裹着嘴巴和鼻子,闯进他们的生活里窥探,满足好奇? (责任编辑:鑫报)