1920年代前后,中国社会开始发生急剧变化。

随着辛亥革命的成功,王朝权威崩溃,中国社会思想进入短暂的自由状态,西方思潮在全面解冻的背景下大举涌入,对传统中国社会思想体系的全面反思也逐渐开始。1915年,陈独秀在上海创办《青年》杂志,次年改为《新青年》,大量介绍西方近代社会文化观念,揭开气势澎湃的新文化运动的帷幕。新文化运动包容各个方向不同的发展流派,提倡科学、民主,要求人的尊严、价值的重新确认,从社会思想、价值体系及习俗规范等方面全面冲击中国传统精神。不管人们对运动本身作出如何评价,不可否认的事实是,其对中国社会思想造成了无与伦比的冲击,使得中国社会思想摆脱独尊儒学的束缚,呈现多元发展格局。

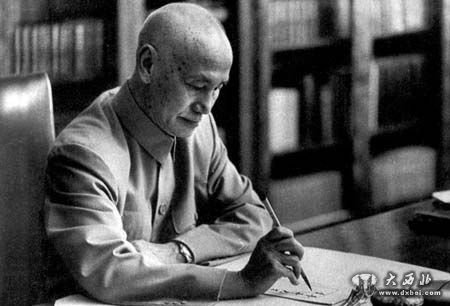

蒋介石在新文化运动中,没有引人注目的表现。他当时主要致力于军事领域,对社会思想问题缺乏深入了解。不过作为一个政治人物,蒋介石于形势变迁保持敏感,对新事物并不排斥。1920年代前后,和多数追求新知的中国人一样,蒋介石愿意接近风起云涌的新文化浪潮,对平等、自由等流行词汇并不陌生。1919年,他阅读了《新潮》、《新青年》等杂志,看《新村记》、托尔斯泰《人生观》、《经济学原论》、《经济学》、《杜威讲演集》等新书。次年,读胡适《哲学史大纲》等。此时,蒋正处于由青年向中年过渡期,思想尚具一定的可塑性,流行的浪潮难免会对他产生影响。1919年10月4日,他在日记中为自己定下学习任务:“以后个人之学问,以欧语、经济、哲学、军事、历史、地理为重,近日拟以欧语与历史二者着手用力也。”

五四运动发生后,蒋介石予以高度肯定,认为:“此乃中国国民第一次之示威运动,可谓破天荒之壮举。吾于是卜吾国民气未馁,民心未死,中华民国当有复兴之一日也。”北伐时期,为适应时势,更予五四以积极评价,指出:“五四以后,吾民受欧战之刺激,与世界被压迫民族崛起之指示,国民运动,已渐普及于劳工,全体人民更联合以求中国之解放。”同时,蒋介石以新兴力量代表的身份批评北洋军阀在思想上的反动落伍,抨击吴佩孚:“利用国人之专制传统思想,日倡复古,反抗潮流……托偶像以树威权,藉名教以济奸诈。欲造成统一天下,遂标榜武力统一。使一群时代落伍之腐儒、官僚、军人、政客,结合而成封建末期洛阳式之残余腐败势力,以为反动思想之中心。”

受到孙中山和当时风行思潮影响,蒋介石对帝国主义、绅商阶层也深为反感。1919年10月,他在日记中写到:“绅耆阶级之不打破,则平民无伸张权力之理,为平民之障碍者,不在官僚与武人,实在资本家与绅耆扞格其间,以致一切权力,不能伸张,一切意思,不能自由……吾以为革新社会,资本家与绅耆二者之中等阶级,须先扫除廓清。”与此同时,对工人则不乏同情言论:“工人困苦,小工更苦。工场法如不速实行,小工无法保护,中国人民只见死亡病伤,决无完全生存之理。有责者其可不恻然设法,实行提倡乎?”所有这些,都让我们看到一个年轻的革命者面对新文化浪潮的回应。

不过,新文化运动对蒋介石的触动局部而短暂。1920年代前后,在新文化风行全国时,蒋介石更多表现出对传统思想的尊崇。实际上,蒋介石信奉的导师孙中山当年对新文化也并不是无条件的接受,他曾明确表态:

讲到中国固有的道德,中国人至今不能忘记的,首在忠孝,次是仁爱,其次是信义,再其次是和平。这些旧道德,中国人至今还是常讲的,但是现在受外来民族的压迫,侵入了新文化,那些新文化的势力,此刻横行中国,一般醉心于新文化的人,便排斥旧道德,以为有了新文化,便可以不要旧道德,不知道我们固有的东西,如果是好的,当然是要保存,不好的才可以放弃。

这种将新文化和一般的道德原则对立,以旧道德贬抑新文化的说法,虽不一定符合中国文化发展的实情,却使蒋介石可以更加心安理得地拥抱传统。1920年代初,曾国藩、胡林翼等的着作是蒋介石的案头常客,重读《曾文正公全集》时,他有“旧友重逢”之感,读胡林翼时,更是慨叹:“胡公之言、德、功三者,皆有可传……崇拜胡公之心,过于曾公矣。”自身勤读不已之余,尚以之督责后辈。在给童年蒋经国的信中,蒋要其仔细研读曾国藩的家训:“你没有看过《曾公家训》吗?为何来信总未提及?”“此时儿应多看曾文正、胡林翼等书牍与家书。”《孟子》也是他的推荐书目,强调:“孟子文章之好,异于他书,你如将来要做好文章,必须熟读孟子,切勿等闲视之。”

这一阶段,蒋介石年届而立,个人事业渐有起色,自我期许和担当日重,砥砺品行、树立精神人格成为其孜孜以求的要务。人格树立是传统精神之立乎其大者,为蒋所高度重视。蒋曾谈到:“我们要担负这个重大的责任,就先要有负得起这个重大责任的人格。”强调:“一个人缺少了人格,无论有多样大的能力学问,只是增加作恶的工具,一定不免于失败。”蒋本人的人格树立,即其思想经过长期砺炼最后生根落地的过程。

所谓人格,在拉丁语中原义是面具(Persona),象征人对外部世界的自我呈现,是人在社会中的一种角色扮演,后来人们渐渐赋予其以道德、价值的意义,人格呈现的是每个个体面对外部世界所表现的独特生活及思维方式。

在中国传统思想中,人格评价和道德评价通常紧密相关。传统社会强调明君子小人之辨,人格的高下就是判定君子与小人的标准。《论语》谓:“君子坦荡荡,小人常戚戚。”“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎,死而后已,不亦远乎。”坦荡博大的胸怀,正直刚毅的品行,负重进取的精神,是《论语》所标揭的理想的君子型人格。孔子说:“圣人,吾不得见之矣,得见君子者,斯可矣。”显然,孔子把君子型人格当作现实追求的目标,圣人是理想境界,君子则可努力实践,孔子树立了一个既有理想精神,又可躬行践履的人格标准。

孔子以后,孟子进一步突出理想人格的追求:“强调道德自律,从而极大地突出了个体的人格价值及其所负的道德责任和历史使命”.孟子明生死善恶义利之辨,指出:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生,亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故有所不辟也。”经由这种选择确立的君子人格,必然具有强大魅力与宏伟气魄,“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”孟子确立的人格标准及赋予的崇高地位,使人格成为内在道德精神的表现,并成为社会对个体的重要评判标准及人完善自身的依据。

(责任编辑:陈冬梅)