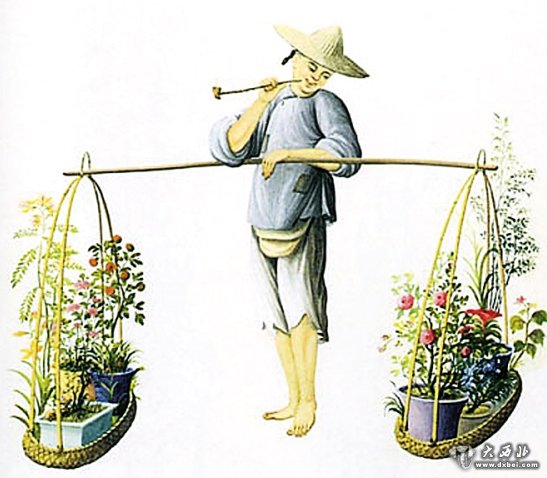

清代广州外销的通草画卖花图

广州素有“花城”之美誉,市民春节逛花市、平日逛公园,这些休闲娱乐习惯自古有之,且不为本地人独享。

清代居住在广州洋行区的外国人不能入城,能到花地湾、荔枝湾、海幢寺等地逛花市、逛公园已是很令人雀跃的事情,就算全程要有官府指派的通事“监视”,也没有影响他们游玩的兴致。

但根据美国科学史家范发迪的《清代在华的英国博物学家》记载,这背后还有不为人知的、洋人偷运动植物标本和种子回国的大秘密,以及洋人与本地民众时而冲突、时而合作的故事。

中国园艺:洋人渴求的神秘花园

十八九世纪的欧洲人热衷园艺,他们从来华传教士的描述中得知,中国人的花园不仅有别具风格的建筑布局,还充满奇花异草,因此好奇狂热,想尽办法获取来自中国的花卉。例如十八世纪末,耶稣会教士把在中国收集到的大量植物和种子运回法国栽种。

英国人也不甘落后,其中特别值得一提的,是当时着名的英国植物学家、皇家植物园园长班克斯。他不仅在1792年马嘎尔尼使团、1816年阿美士德使团的来华人员中安插园艺师暗中考察,还通过与东印度公司的私人关系,安排自己的工作人员到广州收集情报和动植物。同时,也为他的妻子收集中国瓷器。

于是,各国洋人在闲暇时间收集动植物蔚然成风:有的把新奇漂亮的植物活株,或无聊捕捉到的昆虫标本互相馈赠;有的把新发现的动植物送给班克斯在华的联系人,希望用自己的名字为新发现的动植物命名;有的则成为业余的动植物学家,例如英国东印度公司的茶师里夫斯、医生利文斯通、英国鸦片贩子比尔。

当然,他们不允许在广州城中随处走动,必须依靠本地人的帮助,才能窥见中国这个“神秘花园”的一隅。

卖方市场:洋人与广州花农

洋人除了依靠行商从内陆带回标本、观察洋行园丁的种植流程、聘请中国画师描绘动植物图,更多的是亲自去花地“逛花市”,觅得心头好。而本地花农对接待外国顾客一点也不陌生,还会用广式英语招揽外国客人。

例如,十九世纪二三十年代,广州花地湾有一个名叫阿成(Aching)的花农,他打出一块广告招牌,上面用英文写着:“阿成出售各种果树、开花植物和种子。”

但是,这个老花农在英国人中间早已“声名狼藉”,因为他卖的种子运回英国后,无论怎么栽培都不发芽。洋人开始怀疑他预先煮熟或者处理过这些种子,以保护商业利益。

一个英国商人为了解开中国种子的谜团,就去拜访阿成,请他示范如何选取种子并包装出口。然而,在观察了整个过程之后,他认为阿成没有使坏,种子不发芽的症结只能归为长途运输的问题。

另外,当时精明的广州花农知道洋人对植物需求很高,经常卖得很高的价钱。有一名英国园艺师记录:洋人在花地“买了很多种子,整整齐齐地包在抢眼的黄纸中”,但当他查看那些种子时,就发现种子的定价过高。

但是,洋人跟花农的交易有增无减,在频频“被宰”之时,洋人还留下颇有阿Q精神的记载:“中国对花卉的狂热更甚于欧洲”,“当地人为了喜欢的植物的优秀品种,花上100银元也不在乎”,比如墨兰,“而其实墨兰根本算不得什么稀罕植物”!可见,当时的广州花市,完全是个卖方市场。

天生的科学家:小孩采标本

洋人与本地人打交道时并不是总处于下风,他们在采集标本时也找到一批有趣的合伙人--本地小孩。一个英国博物学家亚当斯在他对中国沿海地区的科学研究报告中写道,“小孩子在搜寻标本的时候就像科学家一样热切”,“是我最好的合伙人”.

这是可以理解的。小孩子喜欢收集树叶树枝为玩具,他们比任何人都更清楚甲虫、青蛙、蟋蟀和其他许多难找的小动物的藏身之处,他们乱搜乱翻起来也毫无顾忌。他们喜欢上蹿下跳,还喜欢动手剥树皮、挖泥土,甚至连牛粪都不放过,全得掰开来看。

而且,在当时的中国,这种乡下小孩到处都是,只要给他们一点钱,几十个小孩子就会一哄而上,纷纷跑到池塘边、田野里、树林中,回来的时候总可以带回各式各样奇怪而漂亮的标本。

这些中国的“小科学家”边干边玩,不会想到自己已经为西方动植物科学研究作了贡献。当然,少年不知愁滋味,他们也不懂得这些给他们带来动手乐趣和少许零花钱的外国人,背后的动机到底是为了打发时间、科学研究、还是资源掠夺。

在鸦片战争以后,洋人的活动范围不再局限在广州,各国商人、传教士、领事官,在全国多地也有从事园艺情报收集和动植物走私活动。

过去对考究中国园艺的闲情逸致和钻研精神沦为了殖民掠夺的帮凶,早期来华洋人与民间大众欢喜冤家式的有限交往,沦为了不共戴天的民族矛盾。如今新春伊始,期盼国内外友人珍惜来之不易的和平与稳定,才能年复一年地游园赏花,共创繁华。

据《羊城晚报》